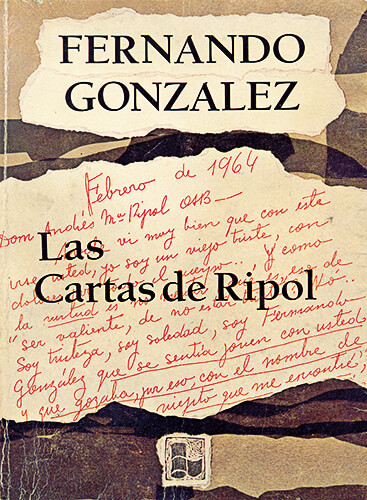

Las cartas de Ripol

Fernando González

(1963 – 1964)

—Edición póstuma 1989—

* * *

Andrés Ripol, de la orden de los benedictinos, catalán, había llegado a Medellín en marzo de 1953, en compañía de David Pujol, también benedictino y catalán, con el propósito de fundar una abadía de dicha orden. Ripol se integró a la sociedad antioqueña, haciéndose además consejero espiritual de numerosas gentes. A poco de llegar conoció de modo circunstancial a Fernando González («mi viejito que me encontré en la carretera»). Volvieron a encontrarse algunas veces, también en simple circunstancia. Pasaron diez años. Y en agosto de 1963, Ripol, gracias a otra circunstancia (que él narra en el epílogo de El Pesebre), lee Los negroides de Fernando González y le escribe de inmediato, como tocado por la gracia: es esa primera carta, que abre el diálogo, del 26 de agosto. Al hacer memoria de aquel primer encuentro, dice que fue «el de un mellizo-oasis en el desierto de la vanidad». Pero habían pasado diez años, pues «el encuentro germinaba, en mi soledad». Para ambos, eso fue: una gestación necesaria. Y que abrió como eclosión. Para González, para ambos ocurrió eso: una iluminación, un estallido. Le dice en su carta de respuesta (29 ago. 63): «Esta carta suya del 26 corrientes fue lo que yo estaba pidiendo: que me enviara su ángel, que me rehiciera como si fuera óvulo». Para ambos, en el choque de las almas, un hallazgo. Dice Ripol en su segunda carta (1.º sep. 63): «Que yo, Doctor, toda la vida lo andaba buscando y no lo encontraba, a mi amigo, caminando solo con el Solo Invisible».

Y fue acicate y excitación para González, quien ya en 1916, a los 21 años, había escrito su primer libro, Pensamientos de un viejo, y cuya vida entera había sido un proceso de conocimiento, en el camino hacia la verdad. Proceso y camino que quedan testificados en varios libros; porque su pensamiento deriva de su propio proceso, de su propio camino, de su propia andadura vital. Ahora, con Ripol y frente a Ripol, culmina ese proceso y se sigue andando un camino que es interminable.

En el hallazgo mutuo se abrieron estas dos almas, y se anudaron. El frecuente contacto, para el ensamble de caminos, para la búsqueda común de una presencia. Se escribían de modo constante las cartas que dejaban el testimonio de la intimidad compartida. Son ellas como la flor visible de un mundo de profundidades, que juntos iban construyendo. Y ambos empezaron a nacer de nuevo. Contra estos dos espíritus encendidos se alzó la vanidad. Denso muro. Fueron separados: uno partió hacia la muerte, el otro, hacia el destierro. Pero aún ilumina el estallido de su luz. Y sigue, duro, el impulso.

(Reseña basada en la introducción de Alberto Aguirre).

* * *

«Anoche vi muy bien que con este irse usted, yo soy un viejo triste, con dolores por todo el cuerpo. Y como la virtud es no mentir, ¿qué es eso de “ser valiente, de no estar triste”? No, soy tristeza, soy soledad, soy Fernando González que se sentía joven con usted y que gozaba, por eso, con el nombre de “viejito”, “mi viejito que me encontré”… y que ahora ya no aguanta que nadie le diga “viejito”, porque ya sí es un viejito».

* * *

Primera edición: Bogotá, Ediciones El Labrador / Joe Broderick, mayo de 1989. Introducción por Alberto Aguirre.