Boletín n.º 192

16 de diciembre de 2021

Tributo a dos niños

Concierto de Navidad

del Teatro Matacandelas

—18 de diciembre de 2021—

Manel Dalmau Etxalar

(1968-2021)

* * *

Concierto de Navidad en memoria de Manel Dalmau Etxalar, amigo catalán y ex coordinador cultural de la Casa Museo Otraparte que murió repentinamente el 3 de septiembre de 2021. Para recordarlo con alegría compartimos un hermoso relato suyo —inédito hasta ahora—, fiel retrato del niño tierno y curioso que siempre fue, y hacemos nuestra además la oración del padre benedictino Andrés Ripol, ese otro catalán amigo de Fernando González que también alegraba los días de Otraparte en la década del sesenta: «Que todos tus colombianos vivamos en Tu Pesebre que somos un solo Niño contigo, que no hay bárbaro y civilizado, blanco e indio, mulato esclavizado y noble señor, Patria chica y Madre Patria, sino el Divino Niño en el Pesebre, la Eternidad en nuestro tiempo calamitoso, dioses todos del Dios Vivo, engendrados por Gracia de la Eterna Generación del Hijo del Padre en el Amor».

* * *

Los más tradicionales villancicos con arreglos del maestro Jaime Chaves y la orquestación del Teatro Matacandelas. Sabor a jazz, salsa, cumbia y joropo, acompañados por los Tres Reyes Magos que interactúan con el público.

Matacandelas ofrece un espectáculo navideño lleno de luz, color, alegría y mucho humor, que al combinar la música decembrina y el teatro se convierte en una excelente opción para celebrar la mejor de las épocas: la Navidad.

Cristóbal Peláez González, director de la Asociación Colectivo Teatral Matacandelas, fue seleccionado en 2009 como el mejor director de montaje teatral en Colombia por su obra «Fernando González – Velada Metafísica». Este premio fue otorgado por el Ministerio de Cultura por medio del Portafolio de Convocatorias del Programa de Becas y Estímulos.

* * *

* * *

Un perro negro

Por Manel Dalmau Etxalar

Me perdí en la espesura de un bosque de pino negro. Mis escritores favoritos en 1977 eran Jack London y Herman Melville. Soñaba con tener en la pecera de mi imaginación a un cachalote blanco del tamaño de Moby Dick, pero como había nacido en el Pirineo catalán y no conocía el mar, que me quedaba bastante lejos, soñé con descubrir la mirada honda de Colmillo Blanco.

Solo sabía jugar a perderme en los densos bosques que rodeaban la casa de madera donde vivía con mis padres, y como no tenía vecinos, los tuve que inventar.

Las ranas en sus estanques eran las portadoras de mis mentiras, las culebras que se perdían por los muros de piedra guardaban mis travesuras, los gatos salvajes arañaban mis paseos con su compañía, los gorriones eran los portadores de más sueños, y las gallinas vivían cabreadas conmigo porque me robaba sus huevos. Si fuera niña, me hubiera sentido como Blancanieves, pero como era un niño más bien rústico y callado, me tocó jugar a ser un Robinson Crusoe de secano.

Descubrí el mito del hombre lobo por televisión, y al perro de los Baskerville de Sherlock Holmes, al Cujo de Stephen King y a los perros de la guerra de Frederick Forsyth en los libros.

Al perro rabioso de Kurosawa, al perro de paja de Peckinpah, al bosque del lobo de Pedro Olea y a esa tarde de perros de Sidney Lumet los disfruté en el cine de un pueblo cercano que se sentía muy cinéfilo y que siempre proyectaba películas que nadie quería ver. Era mi Cinema Paradiso particular.

No era una mañana demasiado fría. Lo habitual en mi callada y ensoñadora infancia era imitar las aventuras de Los Hollister e ir a caminar por los bosques para buscar lugares secretos donde poder levantar cabañas. Lo de lugares secretos se terminó pronto porque mi tierra era parador de cazadores y buscadores de setas, así que mis refugios hechos con ramas y musgo eran rápidamente detectados por aquellos que iban detrás de los jabalíes. Cualquiera diría que mi perfil era el de un prometedor asesino en serie que escondía el cuerpo del delito en sus guaridas.

Y en ese bosque de pino negro encontré un cachorro. Era muy pequeño, con orejas casi de punta, patas robustas y de un color oscuro, mareado de marrón sucio y negro carbón. No me lo pensé dos veces, me lo llevé a casa. Se dejó llevar. Su primer saludo fue lamer los dedos de mi mano, mis mejillas, mi nariz y mi boca con su lengua con sabor a dulce.

Ya tenía a Rin Tin Tin en mi habitación. Mis padres lo adoptaron inmediatamente. Mi madre le seleccionaba el menú diario, a base de pan mojado con leche, piel de pollo asado y algunas sobras de carne y verdura. En mi tierra todavía no conocíamos la existencia de la comida para perros y gatos. Mi padre le construyó una pequeña casa de madera en una tarde.

Me pasaba los días enteros con «Félix», así lo llamé. Era un nombre sacado del programa de televisión El hombre y la tierra y que nunca me perdí. Aparte de Orzowei y Mazinger Z, Félix Rodríguez de la Fuente era mi ídolo. Sus programas contaban las aventuras de sus expediciones con águilas imperiales, lirones, quebrantahuesos, halcones, linces y boas sudamericanas del Amazonas.

Félix creció muy rápido. Unas veces caminábamos por la carretera, otras por caminos de tierra y por senderos. Nunca llevó collar que lo identificara, ni mucho menos correa, siempre se pegaba a mí y notaba su lomo calentado por la caminata enganchado a mi pierna derecha, compartiendo su calmo latido.

Yo siempre creí que era un cruce entre un pastor alemán y otra cosa, no sabía de razas de perros, pero mi padre sí. Él siempre fue un cazador de los de verdad, un padre que salía a cazar por necesidad, para sobrevivir. ¿Liebre cocida?, ¿liebre a las finas hierbas?, ¿jabalí?, ¿estofado de jabalí?, ¿codornices? Nunca me gustaron la presencia de esos cuerpecitos bañados con salsa de ciruela. En aquella época mi padre tenía un compañero de caza muy particular: un setter irlandés, se llamaba «Blick», de pelo caoba, ojos pardos y un humor muy parecido al de los animales de Walt Disney. Fue como un maestro Jedi para mi pastor mezclado con «no sé qué» llamado «Félix». Nunca se mostraron entre ellos los colmillos, nunca hubo una pelea territorial, siempre se respetaron, y jugaron juntos, y pasearon, y comieron pegados a sus banquetes y salieron en busca de novias de vez en cuando.

A la gente le daba miedo la presencia de «Félix». Yo ya era rarito en aquella época, siempre cargado de libros, chicles y cigarrillos que le robaba a mi abuelo, que fumaba un tabaco muy rancio y negro que se llamaba «Ideales». Era un cigarro tosco, astillado, que uno tenía que abrir para armarlo de nuevo con la punta de la lengua y unos dedos espabilados, parecía un porro cargado de pecados. Mi perro «Félix» aprendió solo, nunca recibió órdenes de nada, ni daba la patita, ni recibía todas esas broncas de domadores de perros. Lo suyo era natural, por eso era temido por las personas que lo conocían. Era de una frialdad absoluta, nunca aceptaba ni las caricias ni los alimentos de nadie, nunca fue un perro cargado de gruñidos con los amigos de la infancia, permanecía entre un gélido reposo y una eterna espera.

Sus ojos eran preciosos, componían una paleta de colores despiertos, que iban del azul vivo al amarillo esperanza. Y fueron esos ojos luminosos los que lo delataron.

Era una mañana de cacería otoñal; mi padre y otros amigotes se estaban preparando para realizar una batida en el bosque para cazar jabalíes y abastecer la bodega de comida para la llegada del invierno. Entre ellos vino un forestal, esos que protegen la naturaleza de los cazadores furtivos y otras maldades humanas. Era un gran amigo de mi padre; los fines de semana se lo pasaban viendo los partidos del Barça, fumando puros habanos y bebiendo brandy. Luis, que ese era su nombre, había conocido a «Félix» cuando era un cachorro. Doce meses más tarde, cuando acarició sus orejas y lo miró a los ojos, se quedó helado como un muerto. Parecía uno de esos cadáveres que caminaban en las películas de Christopher Lee.

Nada pasó, pero sí. Por la noche mi madre había preparado una cena a punta de verdura y ensalada que nos brindaba nuestra huerta, y una tortilla de patatas con cebolla. Era la cena típica de los sábados en mi casa. Yo me sentía inquieto, mi padre era un saco de nervios, mi madre hablaba de ir a visitar a los abuelos, «Blick» (el setter irlandés) dormía, pero «Félix» nos miraba a todos con un intenso gesto de interrogante.

Mi padre, después de una cena más bien sin frases, me llevó a mi habitación. Me contó que siempre había sospechado que mi perro «Félix» no era un perro cualquiera, que aquella misma mañana de cacería, Luis, el puñetero forestal, le había dicho que teníamos a un lobo joven en la familia.

Sin decir nada, mi padre expresó con su mirada lo que tenía que hacer, y lo entendí sin protestar.

A la mañana siguiente mi padre nos acompañó a «Félix» y a mí al bosque de pinos negros.

Me había pasado toda la última madrugada en la cama junto a él, acariciando su ya endurecido pelo negro, y mirando sus ya pupilas de depredador.

Ese día tampoco sentí frío mientras mi padre me soltó para que ascendiera monte arriba en compañía de mi perro.

El ruido de las hojas secas quebrándose bajo mis botas era trágico, el ascenso hasta el lugar donde un año antes había encontrado a un cachorro fue un desordenado lamento de lágrimas, oraciones y promesas.

Me despedí de «Félix» bajo la presión de la oscuridad de los pinos, el aroma del musgo húmedo y los afilados rayos de un sol puntual. Ambos comprendimos que era una despedida. «Félix» se quedó parado mientras yo le di la espalda por última vez. No escuché nada, no quise escuchar; solo un bestial ronquido de mis latidos acelerados se coló descarado por las venas de mi cuerpo, dolorosamente, en un rumbo sin fijar hasta el lugar donde me estaba esperando mi padre.

Y escuché un aullido. Mis oídos acobardados se abrieron para descubrir el verdadero lenguaje de «Félix»: un brutal, poderoso y magnífico aullido de lobo. Su primer aullido.

Mis ojos se descomponían con las bofetadas de gigantescos lagrimones que se secaron del susto cuando escuché dos, tres, cuatro y hasta cinco aullidos diferentes que retumbaron profundos en la garganta del bosque.

Cuando llegué junto a mi padre, él me acarició el hombro y me dijo:

—¿Escuchaste a la manada? Ha regresado con su familia. Tenemos que irnos.

De vez en cuando, en mi atolondrada madurez, regreso al bosque de pino negro para escuchar el sonido de mi infancia: un aullido.

Fuente:

Cortesía de Marta Hincapié Uribe.

* * *

Manel Dalmau Etxalar

(1968-2021)

Manel Dalmau Etxalar (1968) fue documentalista, reportero, escritor y fotógrafo catalán, licenciado en Dirección y Guion de Cine en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Codirigió con Carlos Londoño el documental A solas contigo (España, 2007) sobre la ciudad de Medellín, trabajo inspirado en el escrito homónimo del poeta nadaísta Gonzalo Arango. Otros de sus más de veinte documentales son Argonautas, Días de feria, El retablo de las bestias, La memoria del elefante, Sueños de papel y Tributo al espejo. Formó parte del equipo de la Casa Museo Otraparte durante más de diez años y nos compartió su amplia experiencia y conocimiento en actividades como «Cine en Otraparte», «Literatura a Manteles», «Sesión Videodj» y «La greca de Otraparte». Antes había compaginado sus trabajos audiovisuales independientes con su colaboración en TVE y el programa documental Gran Angular. Durante sus últimos años tuvo una docena de gallinas y una huerta en La Pobla de Segur, Cataluña, mientras continuaba produciendo documentales y otros proyectos multimedia. No sabemos qué más hizo porque fue más misterioso que una película de Hitchcock y con sobrada razón Cristóbal y los demás amigos del Teatro Matacandelas lo consideraban una extraña criatura del pantano.

Manel Dalmau Etxalar (1968) fue documentalista, reportero, escritor y fotógrafo catalán, licenciado en Dirección y Guion de Cine en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Codirigió con Carlos Londoño el documental A solas contigo (España, 2007) sobre la ciudad de Medellín, trabajo inspirado en el escrito homónimo del poeta nadaísta Gonzalo Arango. Otros de sus más de veinte documentales son Argonautas, Días de feria, El retablo de las bestias, La memoria del elefante, Sueños de papel y Tributo al espejo. Formó parte del equipo de la Casa Museo Otraparte durante más de diez años y nos compartió su amplia experiencia y conocimiento en actividades como «Cine en Otraparte», «Literatura a Manteles», «Sesión Videodj» y «La greca de Otraparte». Antes había compaginado sus trabajos audiovisuales independientes con su colaboración en TVE y el programa documental Gran Angular. Durante sus últimos años tuvo una docena de gallinas y una huerta en La Pobla de Segur, Cataluña, mientras continuaba produciendo documentales y otros proyectos multimedia. No sabemos qué más hizo porque fue más misterioso que una película de Hitchcock y con sobrada razón Cristóbal y los demás amigos del Teatro Matacandelas lo consideraban una extraña criatura del pantano.

Ver «La memoria del elefante:

retrospectiva audio-vital».

* * *

Ver la lista de reproducción

«Manel Dalmau» en YouTube.

* * *

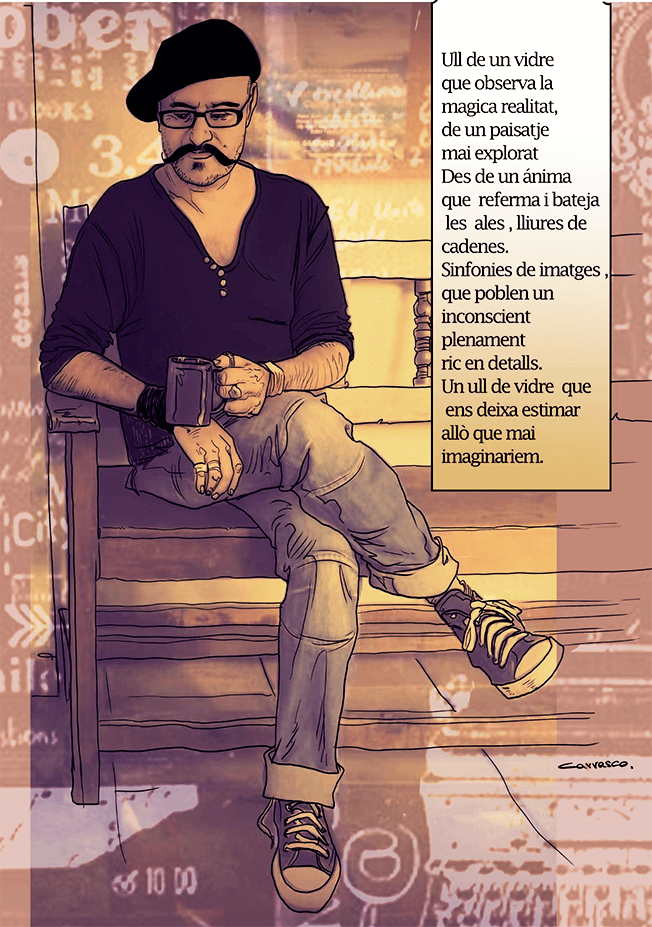

Manel Dalmau Etxalar

Ilustración © Abel Carrasco

«Son noches que van y vienen, en un refugio que ve pasar las sombras del tráfico a golpe de calma. Cerca del jardín, a pocos metros del rostro de un sátiro garabateado de piedra, con un gesto de ironía por sonrisa, está la greca sobrada de tinto, iluminada con la bombilla que parpadea dudas y que recibe los galantes revoloteos de polillas y mosquitos. Los pasajeros de Otraparte van y vienen, buscando descanso en las bancas del jardín, encontrando sabor con el tinto de esta mansa greca, donde hubo un tiempo donde tomaba Fernando González tragos de palique con los viajeros, y que ahora se la apropian los nuevos locos de esta nave mundana de palabras y nómada de sentimientos. […] Cada vez que se muere el sol sobre la ciudad de Medellín, los amantes encuentran rincones como este jardín en Otraparte, donde Valentín descubre un nuevo lugar donde poder volver. Volver al delirio del caminante, del que busca su destino paso a paso».

Manel Dalmau

2015

* * *

A mis queridos hermafroditas despiertos de Otraparte. Sin ellos este viajero no habría conocido el suave sabor de poder despertar día a día en esta tierra. En este equipaje sin cerrojo se meten aquellas pequeñas cosas que ocupan poco espacio pero que llenan de sentido el lugar común donde late todo lo aprendido. El viaje debe seguir, disculpen las molestias y muchas gracias a todas y a todos. Hasta siempre. La nave de los locos sigue su viaje.