Presentación

Vidas de feria

—27 de marzo de 2014—

* * *

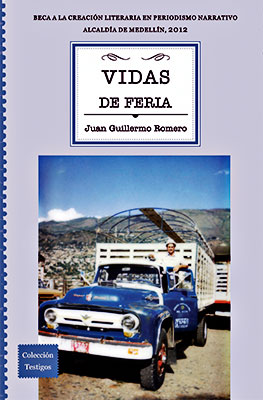

Juan Guillermo Romero es comunicador social-periodista de la Universidad de Antioquia y especialista en audiovisuales de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Por más de diez años se ha desempeñado como realizador de televisión. Ha sido profesor de cátedra de la materia Géneros y formatos televisivos en la Universidad de Antioquia. En 2004 obtuvo el premio Simón Bolívar por la crónica televisiva «Caicedo o la persistencia del olvido». Durante varios años asistió al taller de escritores de Mario Escobar Velásquez. En 2012 fue ganador de la Beca a la Creación Literaria en periodismo narrativo de la Alcaldía de Medellín con su libro «Vidas de feria».

Presentación del autor

por Nathalia Franco Pérez.

* * *

Vidas de feria es otro pequeño milagro del arte de narrar. Un ladrillo más en los muros de la casa de nuestra memoria colectiva.

Juan José Hoyos

*

Una de las frases que más escuché durante mis días de primíparo en la Universidad de Antioquia, definía ese lugar como una ciudad dentro de la ciudad. A la de Antioquia fui diariamente durante más de quince años, primero como estudiante y luego como trabajador, y siempre ocurría algo que me empujaba a recordar esa frase de bienvenida. Lo mismo puedo decir hoy de la Feria de Ganados de Medellín, a la que visité durante cinco meses para escribir este libro. Un sitio con el ambiente de un pueblo, en el que conviven camioneros, ganaderos, comisionistas, arrieros, bañadores de ganado, ayudantes de camión, meseras, comerciantes, vendedores ambulantes, desempleados, mendigos y muchas otras personas que por años han hecho sus vidas allí. Pero además, no puedo dejar de mencionar que yo crecí oyéndole contar historias sobre este lugar a mi padre, que hoy tiene ochenta y un años y ha ido a la Feria sin descanso desde que compró su primer camión a los veinticuatro. Las oía desde mi cama —el cuarto quedaba enseguida de la cocina—, mientras se las narraba a mi madre luego de que ella le sirviera el primer café del día, a eso de las cinco de la mañana, antes de que se pusiera a limpiar las latas de su camión, parqueado frente a la casa. En recuerdo de esas historias, de los nombres de sus protagonistas, de las imágenes que guardo desde mi niñez —cuando pisé las primeras veces la Feria—, me propuse escribir estas crónicas. Y aunque muchos de los personajes de las narraciones de mi padre ya no estaban cuando emprendí este proyecto periodístico, sus vivencias me llegaron, magnificadas acaso, en las voces de otros que han mantenido tenazmente la memoria de la Feria de Ganados de Medellín. A todos ellos, mi eterna gratitud por haberme contado sus historias y ayudarme, además, a comprender mejor las de sus amigos y compañeros, las de mi familia, y por qué no decirlo, también la mía.

La Alcaldía de Medellín, a través de sus Becas a la Creación, encontró que estas crónicas pueden tener valor como testimonio de lo que pasa en este lugar, cuya tradición tiene más de cien años. Sin embargo, para muchas personas, la Feria de Ganados es apenas un punto de referencia cuando se sale de la ciudad por el Norte, espero que con alguna de estas historias los lectores encuentren que es también el centro de la vida de muchos de sus habitantes.

Juan Guillermo Romero

* * *

Juan Guillermo Romero

Foto por César Correa

* * *

Vidas de feria

~ Fragmento ~

El camión y la familia

Mi padre, el patrón de mi hermano mayor desde que éste asumió la conducción del camión de la familia, es ahora, a sus ochenta y un años, el ayudante más viejo de la Feria de Ganados de Medellín. Eso le dije antes de que, otra mañana de nuevo, se presentara una de las escenas más recurrentes en mi familia desde que ampliaron la calle 30, y ya nunca más se pudo estacionar el camión junto a la casa: mi padre y mi madre, parados uno al frente del otro, a la espera del camión que trae mi hermano desde uno de los parqueaderos del barrio, para dar inicio así a otra de sus jornadas laborales. Ella, en la puerta de la casa, y él, en la otra acera, dispuestos en una especie de calle de honor que sólo se disuelve una vez mi padre pisa el estribo y abre la portezuela del carro, mientras mi madre les lanza una bendición tipo urbi et orbi; la bandera de partida para que el camión y sus tripulantes se dirijan un día más hacia la Feria de Ganados.

«¿Es que no tenés trabajito?», me preguntó. Ni él ni yo perdemos ocasión para reprocharnos la mutua falta de interés que hemos mostrado por nuestros respectivos oficios. Le expliqué que había unas becas promovidas por la Alcaldía para escribir sobre lugares y o gente, y que la Feria de Ganados me parecía un buen sitio para encontrar historias; pero, claro, la aparición del camión se robó enseguida su atención: «Vea el carro, ¡cómo está de bonito! Y saber que cuando lo trajimos era un carro curtido, triste. Los choferes son los choferes… Un camión, para que se vea alegre, tiene que manejarlo el dueño, si no se vuelve una tumba con ruedas. Usted cree que yo me la gano sentado, y no es así…», me dijo antes de subirse, lo cual indicaba que la presentación de mi proyecto lo había movido en algo. Sólo quedaba entonces contarle todo a mi madre, para que ella le pusiera su toque secreto a este asunto, al decirle, como tantas otras veces: «Vea, m’ijo, saque el rato, y colabórele a Juan», para que de este modo el asunto quedara oficialmente abierto.

Mi padre, o Romero, como todos le dicen en el barrio y en la Feria de Ganados, nunca se ha puesto unos jeans ni ha usado tenis. Él siempre va de pantalones y camisa formales, aunque desde hace unos quince años, cuando le entregó el camión a mi hermano, después de que le negaron la licencia por problemas en los ojos, le adicionó a su vestuario una boina militar y unas botas de obrero. «Yo ya me acabé, pero no por eso voy a ponerme bluyines y unos quesitos en los pies. Eso es deshonesto con uno».

«Deshonesto», «noble» y «preparado» son sus palabras favoritas, y las tres le resultan muy útiles para moverse entre el mundo de los humanos y el de los camiones. «Deshonesto» es, por ejemplo, el término que emplea para referirse al vestuario exhibicionista de una mujer, al cabello largo de un hombre y al cura que predica a muy bajo volumen durante la misa del domingo; pero es también una palabra que le sirve para designar al camión que lleva mucho tiempo sucio, huérfano, según sus palabras. «Noble», por su parte, es a sus ojos aquella persona que camina con seguridad y además habla en tono moderado o es capaz de tutear con naturalidad; pero lo es, igualmente, el camión sobrio, sin calcomanías o excesos de biseles o adornos, no importa el modelo. Mientras que «preparada» es la persona que va bien trajeada o que responde con gran seguridad en un programa de radio —no le gusta ver televisión—, pero también la usa para referirse al camión que suele meterse por carreteras difíciles e ir a sitios remotos, sin presentar problemas mecánicos durante largo tiempo. Para él, este tipo de camiones merecen llamarse «preparados» o «guapos»; lo mismo que sus choferes.

Cuando yo era niño, mi padre era el héroe del barrio, pues su rutina y, sobre todo, su herramienta de trabajo eran sin lugar a dudas las más espectaculares entre las de todos los padres de mis vecinos, porque, por obvias razones, la aparición de su carro era, por entonces, la única fuerza capaz de interrumpir los partidos de futbolito que jugábamos en la calle; y verlo pasar era para mí gran motivo de alegría, y más aún si por alguna razón él accionaba la corneta del camión para saludarme, o eso pensaba yo —aunque, viéndolo bien, creo que, en realidad, lo que buscaba era alertarnos a todos para que ninguno de los niños corriera peligro—. Y aunque en la adolescencia las cosas cambiaron, pues no es exagerado pensar que se pierden puntos con la chica que se corteja si ella se imagina a tu padre con la ropa engrasada, boquisucio y con una gran barriga, hoy, mucho tiempo después, me he llevado una grata sorpresa, pues gracias a este proyecto periodístico pude volver a sentir la misma impresión infantil que experimentara treinta y un años atrás, cuando a los siete años vi con gran alegría cómo mi padre sobrepasaba con su camión al bus escolar en el que yo viajaba rumbo a mi primer paseo de la primaria. Después de haberlo entrevistado en casa durante buena parte de las dos noches anteriores, le conté que iría el día siguiente a la Feria de Ganados para registrar allí su rutina. Y esa mañana, mientras tanqueaba mi moto en la Estación Caribe, una bomba de gasolina que se halla muy cerca de la Feria, vi pasar su camión muy lento, detrás de una tractomula. Como en aquella excursión escolar, sentí unas inmensas ganas de contarle a mi vecino de silla que ahí iba mi padre; sólo que en esta ocasión no era Grisales, mi primer amiguito de la escuela, el que estaba a mi lado, sino el empleado de la Estación Caribe, que sabrá Dios cómo habrá interpretado mi sonrisa.

Durante las conversaciones con mi padre, éste no paró de decirme que la Feria de Ganados ya no era la misma de antes. Mi hermano era todavía más enfático: «Búsquese otro tema, la Feria ya se acabó». Pero esa no fue la sensación que tuve al llegar ese miércoles a El Patio de Arriba, como todos en la Feria llaman a esa inmensa explanada de asfalto que antecede a la entrada y en la que esa vez había unos cuarenta o cincuenta camiones vacíos, ubicados de a ocho o diez, en hileras dobles, mientras sus choferes y dueños se rebuscan un viaje dentro de las instalaciones.

Cuando me bajé de la moto, mi padre aún le avisaba a mi hermano para que cuadrara el carro de la casa de la mejor manera. Y mientras yo avanzaba hacia ellos, lo vi girarse para dar más indicaciones a un viejo camión que se disponía a partir. Los movimientos de sus manos, la boina y su flacura de toda la vida —mide 1,73 y su peso siempre ha estado cerca de los 65 kg— lo hacían ver como un anciano, perdido mentalmente, que se las daba de guarda del tránsito en aquel inmenso patio; pero una vez escuché sus gritos recordé una de sus respuestas de la primera noche cuando hablamos de este proyecto: «A mí no me gusta ver sufrir a los animales, no ve que antes de ser camionero yo fui campesino y arriero». La entonación de su hágale, hágale, ale, ale, ale, ale …tenía mucho de arriería, aunque no hubiese ningún animal por allí; unos gritos que no cesaron ni cuando lo sorprendí al ponerle la mano en el hombro, pues, como si ambos lleváramos juntos muchas horas en ese lugar, en vez de saludarme, me dijo: «Vea la nobleza de ese camión. Ningún carro voltea las llantas, tan hermoso, como un Ford 56». «Es igualito al que teníamos en la casa», fue lo único que atiné a responderle.

«Con el Ford 56 los crié a ustedes», me había dicho también la noche anterior. Y en efecto, una de las cosas que más recuerdo de mi infancia es la imagen de ese camión Ford 800, modelo 1956, de color azul y carrocería de estacas en tono marfil, motor a gasolina, que él había tenido durante veinticuatro años y había comprado cuando yo todavía era un bebé; por cierto, mi única tabla de salvación en medio del pánico que me invadía durante mis noches de infancia, cuando tras la ventana de mi cuarto, que daba a la calle, la gran luz del alumbrado público convertía la pared de enfrente de mi cama en una gran pantalla por la que desfilaban toda clase de sombras: al fondo, las de los carros que pasaban por la avenida —la casa queda sobre toda la calle 30—, y en primer plano las de todos los caminantes nocturnos, que no eran pocos, y que en muchas ocasiones les daban golpes a las paredes o las rayaban con cualquier objeto, lo cual me asustaba considerablemente, a mis cinco años. Pero, por fortuna, cada vez que el camión llegaba, era el cierre y fin de la proyección. Mi padre no se bajaba del carro hasta no parquearlo justo enfrente de la ventana, y mi tranquilidad provenía, entonces, de apreciar desde la cama cómo la carpa oscura que cubría la carrocería bloqueaba progresivamente la entrada de la luz de la lámpara del alumbrado público, mientras mi padre reversaba el camión con suma lentitud; y yo, además de volver a sentirme acompañado, veía cómo todo el cuarto se oscurecía, en una suerte de eclipse artificial que duraba hasta la llegada del sol.

Fuente:

Romero Toro, Juan Guillermo. Vidas de feria. Fondo Editorial Eafit, Medellín, 2013. Proyecto ganador de la Beca de Creación en Periodismo Narrativo, Alcaldía de Medellín, 2012.