Conferencia

Santander

—Mayo 24 de 2012—

* * *

Análisis comparativo en torno a las obras “Santander” de Fernando González y “Las penumbras del General” de Víctor Paz Otero.

* * *

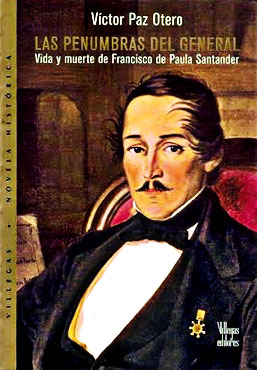

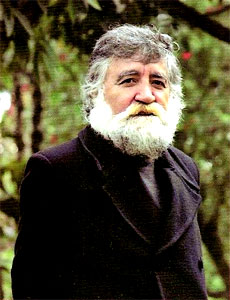

Víctor Paz Otero nació en la ciudad de Popayán el 17 de agosto de 1945. Se graduó de sociólogo en la Universidad Nacional de Colombia. Escribe poesía, ensayo, novela y artículos periodísticos. Igualmente explora el universo de la pintura. Ha publicado, entre otros: “Poemas de piel y tiempo” (1975), “Alteraciones” (1976), “Elementos para una sociología impresionista” (1988), “La eternidad y el olvido” (1993), “Naufragio en mi bemol” (1995), “El tiempo de la culpa” (1996), “Elementos para una sociología de la disolución cultural” (2002), “El demente exquisito” (2004), “El Edipo de sangre” (2005), “Bolívar – El destino en la sombra” (2006), “La agonía erótica” (2006), “La otra agonía” (2006), “Bolívar – Delirio y epopeya” (2008) —novela finalista en el premio Rómulo Gallegos y ganadora del International Latino Book Awards como mejor biografía en lengua española—, “Las penumbras del General” (2009) —obtuvo en 2010 el premio International Latino Book Awards en Nueva York como mejor novela histórica y segundo premio como mejor biografía en lengua española—, “Entre encajes y cadenas” (2010) y “Francisco de Miranda” (2011). Así mismo, fue incluido en las antologías “Poesía para amantes” (1996) y “Poetas de América y de España” (2001). Ha sido columnista de El Espectador, El Tiempo, El Mundo, El Pueblo y otros periódicos colombianos. Ocasionalmente se desempeña como profesor universitario. Reside en las montañas antioqueñas en una casa llamada “La Metáfora”.

* * *

Como Santander es un falso héroe nacional, el propósito de este libro es destaparlo. Colombia, guiada por él y sus hijos, que hoy nos gobiernan, va por torcido y oscuro camino que conduce a la enajenación de almas y tierra, cielo, mar y subsuelo. Un instinto poderoso, atracción por la verdad, nos guía en esta obra. Ella sería antipatriótica si realmente el mayor Santander fuera representativo de los nueve millones de colombianos que poblamos este territorio. Pero no lo es, y una voz nos ordena destaparlo, para que la juventud le evite.

* * *

Santander y el santanderismo terminaron por convertirse y configurar una especie de compleja y complicada categoría histórica para los colombianos. Categoría que siempre ha incitado a la polémica, aun a la diatriba, y por supuesto también a la fervorosa apología de sus significados.

Para no pocos, Santander ha sido considerado como el personaje que encarna los valores de la civilidad y el promotor de los procesos que dieron fisonomía liberal y democrática a las formas de nuestra incierta república. Pero igualmente, para muchos otros —entre los que se encuentra Víctor Paz Otero, autor de este descarnado libro— Santander, mucho más que el héroe, es el verdadero villano de nuestra historia.

El personaje que surge de las páginas de este libro es una criatura sin duda perteneciente al mundo de las penumbras. Personaje oscuro, casi siniestro y cínico, ornamentado de virtudes puramente negativas. Personaje enmascarado y encubierto, cuyas motivaciones lo alejan de toda la posible grandeza que puede caracterizar a un héroe y le niegan esa calidad de símbolo para representar la dignidad de una nación.

Sin embargo, hay que aclarar que este libro no pretende la construcción perversa e imaginaria de un personaje, ni nos inventa una figura arbitrariamente construida por un escritor que pretende tomar partido en pro o en contra de un personaje histórico. Aquí no hay hechos o circunstancias inventados por el autor para fabricar un monstruo o un ser esencialmente mezquino. Con rigurosidad y responsable soporte histórico y documental, Paz Otero nos entrega una figura que habla con su propia voz y con sus propios actos. Estremece y mueve a muy diversas reflexiones el Santander que se perfila en estas páginas, donde curiosamente no fulgura la hermosa carga poética a la cual el autor nos tiene acostumbrados en sus diversas y anteriores narraciones históricas. El frío y cortante lenguaje de este libro parece corresponderse con esa especie de criatura de sangre fría en la que se nos convierte el general Santander, sorprendido en medio de sus muchas penumbras.

Los Editores

* * *

Víctor Paz Otero

* * *

Las penumbras

del General

—Capítulo 31—

Aprovechando que el general Bolívar había partido para Venezuela para continuar la guerra, sólo pocos días después del triunfo de Boyacá, y urgido Santander de resaltar el prestigio de su flamante cargo —que no podía solamente quedar reducido a trámites y ordenanzas— resolvió por cuenta propia tomar una medida carnicera, violenta y asesina, que instalaría su nombre en los anales de la crueldad.

Estaban en calidad de prisioneros en Santafé de Bogotá el general Barreiro y todos sus oficiales, apresados después del triunfo de Boyacá. Inicialmente habían sido recluidos en un edificio llamado Las Aulas, pero posteriormente fueron trasladados a un cuartel de caballería. Se alegó para el traslado que en el edificio de Las Aulas recibían visitas de las encopetadas damas bogotanas, lo cual era cierto, pues el coronel Barreiro era hombre en extremo apuesto y galante, que al parecer alborotaba la líbido fría y sabanera de las piadosas señoras del virreinato. Y juzgóse que esta circunstancia ponía en riesgo la seguridad.

En el cuartel de los prisioneros se aguardaba con angustiosa impaciencia que el fugitivo virrey Sámano resolviese la solicitud de canje formulada por Bolívar, lo que por supuesto se daba por descontado. Pero Santander estaba urgido de levantar cuanto antes el pedestal de su gloria. Sin ni siquiera citar a un consejo de guerra, mucho menos convocar un tribunal donde al menos se permitiese un simulacro de defensa; sin ni siquiera aceptar —como se lo solicitó encarecidamente Barreiro— una entrevista personal, para lo cual envió su diploma y sus insignias de masón, pues ya era honorable hermano el supuesto Hombre de las Leyes, Santander ordenó la ejecución pública de todos los prisioneros.

Se sintió como un poseso y un poseído por fuerzas diabólicas e incontroladas que le nublaron por completo el juicio y arrasaron sus bien demostradas virtudes de la prudencia y sus fortalecidas y habituales prevenciones, que le evitaron tantas veces cometer acciones que le implicasen riesgo. Le estallaron furias secretas en su alma, para precipitarlo a cometer esa acción, a todas luces perversa y abiertamente ilegal y criminal. Sus cálculos políticos le resultaron engañadores y retorcidos; y sus motivaciones personales y clandestinas no hicieron más que demostrarle que tenía el alma envenenada por antiguos y dolorosos rencores, que quería exorcizar mediante ese ritual de horror e infamia manifiesta. Supuso que se vengaría y se reivindicaría del infamante rumor que colectivamente lo señalaba como a militar cobarde, sólo capaz de haber exhibido talento para diseñar sus fugas y sus retiradas. Creyó, con juvenil y turbulenta vanidad, que ejecutando prisioneros indefensos ganaría el respeto y tal vez hasta la admiración de quienes siempre lo imaginaron como un hombre incapaz de realizar grandes acciones. Consideró que, de alguna manera, él podía hacer que lo que habría de ejecutarse se considerase un acto de guerra y de legítima defensa para la recién conquistada independencia, pues los españoles de la Nueva Granada y los partidarios de la causa monárquica tendrían necesariamente que considerar que este acto de ajusticiamiento refrendaría el poder de los patriotas. Se intimidarían, el terror los haría desistir de continuar apoyando esa causa perdida. Consideró que era legítimo responder con terror al terror. ¿Acaso no estaba trémula y viva la sombra de los patíbulos que había levantado Morillo para acallar las voces de la revolución? Imaginó que el general Bolívar —y él sabría cómo manejar el asunto— acabaría por aceptar lo que él hiciera, simplemente por su calidad de hecho cumplido y porque además, ¿con qué autoridad moral podría el Libertador objetarlo, si él mismo había declarado y practicado la guerra a muerte y, en su pasado, los fusilamientos de prisioneros no eran precisamente una excepción?

Por otra parte, al hacerlo, le demostraría al propio Bolívar que él, como general y como vicepresidente, no se limitaba sólo a cumplir órdenes, sino que igualmente tenía la libertad y la dignidad de darlas para ejecutar acciones grandiosas. Bolívar tendría que intuir, o ir adivinando, cuáles eran las verdaderas condiciones y virtudes que a él lo distinguían para las faenas del poder.

Trató de llenar su cabeza, atolondrada y efervescente, de toda clase de argumentos jurídicos, teológicos y militares, para tratar vanamente de justificar el crimen, el feroz crimen que se proponía. Trató de darse valor y enfriar aun más su sangre fría, en esas horas previas al espectáculo macabro que orquestó con sus enfermizos deseos, ese acto que cumpliría porque así se lo dictaba su enfermiza voluntad; ese acto que él, estúpidamente, creía podría cimentar su prestigio y su autoridad de gobernante.

El día escogido para la oscura y siniestra ceremonia fue el 11 de octubre de 1819. A las seis de la mañana, él personalmente dio la orden de que sonasen las músicas militares y de que todo el aparato militar se desplegase por la ciudad, convocando a los soñolientos santafereños a la gran ceremonia.

Él no había dormido en toda la noche. Su conciencia perturbada le atravesó las horas con no pocos destellos infernales. El cólico lo había torturado de manera inmisericorde; y una rabia, y un antiguo y amargo resentimiento por muchas causas de su pasado, lo mantuvieron despierto e iracundo y sólo anhelando que viniese pronto el amanecer. A las cinco de la mañana, con la ayuda de su criado, Delfín Caballero, que ya tenía a su servicio para reforzar los ornamentos de su prestigio, le ayudó a embutirse en el vistoso uniforme de gala, con el que ufano y engreído asistiría a la fúnebre parada. También el criado lo ayudó a afeitarse. Lo regañó varias veces y varias veces le dijo que era un inútil y un imbécil.

A las siete de la mañana, los prisioneros fueron avisados de lo que se había decidido y de lo que iba a sucederles; y ellos que creían que se le venía a confirmar que el canje había sido aceptado… Su estupor y su terror resultarían inconcebibles. Se autorizó que unos frailes entrasen a la prisión para socorrerlos con los últimos auxilios espirituales.

En su sabiduría patibularia, el señor vicepresidente había decidido que la ejecución se hiciera en pequeños grupos. Con esa misma sabiduría, supuso que así podían casi todos los prisioneros tener el privilegio de presenciar el espectáculo. Decidió también que no se colocaran patíbulos, sino que fuesen fusilados de pie y que no les permitiese el uso de la venda en los ojos. Se escogieron como verdugos a soldados bisoños que, al desconocer el cabal uso de las armas, provocaban múltiples y horribles heridas, que por supuesto se transmutaban en gritos lastimeros. A muchos de ellos hubo que ultimarlos a sablazos. Y crecían los ayes y se volvían más penetrantes los moribundos quejidos. “Más parecía una matanza de perros”, anotó un testigo presencial. Y agregó:

“Había entre los prisioneros un padre y dos hijos; todos granadinos; en la primera partida, se sacó a uno de los hijos, en la segunda al otro, y en la tercera al padre, ¡como para que recrease su vista paternal en los cuerpos despedazados de sus hijos!”.

Hay que anotar que el primer ejecutado fue el apuesto y desafiante general Barreiro. Que al llegar frente a los soldados que lo asesinarían por la valerosa orden del general de división, don Francisco de Paula Santander y Omaña, gritó con heroica altivez: “¡Viva España!”. Santander miraba a través de los visillos de su despacho el acontecer de su extraña batalla.

Después de la ejecución de Barreiro, había continuado la del resto de los prisioneros. De cuatro en cuatro. Todos gritaron: “¡Viva España!”. El vicepresidente, tal vez para callar esas voces valerosas, ordenó por medio de un edecán que se tocase música, música granadina. Él era aficionado a la música y a la guitarra. Se cantó La guabina, el San Juanito y Las emigradas:

Ya salen las emigradas,

Ya salen todas llorando

Detrás de la triste tropa

De su adorado Fernando.

Le molestó que el coro estuviese un tanto desentonado. Estaba lamentándose de esas disonancias en el ritmo, cuando se percató de que algo extraño e imprevisto también acontecía en medio de la ceremonia de los fusilamientos.

Sucedió que el prisionero subteniente Bernardo Labrador, después de que se le hicieron los disparos, por hecho inexplicable, resultó ileso. Entonces solicitó la gracia que concedían las caballerosas leyes españolas en casos semejantes, es decir, la de no ser fusilado. Pero la gracia que le concedió la república liberal, gobernada por quien sería el Hombre de las Leyes, fue un bayonetazo en medio de su pecho. Y sin embargo, herido de muerte, logró derribar a quien lo hería. Fue rematado por otros soldados que vinieron en ayuda del agresor.

El público, paralizado, soportaba en un silencio puro la gran función republicana. El vicepresidente se atusaba el bigote y maldijo a su sirviente que le había provocado una tenue cortada con la barbera.

Nadie entendía, nadie tenía por qué comprenderlo, el alucinante y macabro espectáculo que les había correspondido contemplar. Silencio y estupor. Profundo e inexpresado asombro flotaba en ese ambiente de degradación y muerte.

Las ejecuciones, que habían comenzado como a las siete de la mañana, empezaron a concluir hacia las diez. La sangre se mezclaba turbulenta y acusadora con las sucias aguas de ese caño que bajaba por la Calle de la Concepción. Pero la música seguía sonando… desafinada. ¡Cómo mortificaba eso al vicepresidente!

Todo estaba a punto de concluir, cuando de improviso y nuevamente se presentó otro hecho que vino como a sabotear la solemnidad democrática de la función. Un español, perturbado mentalmente por los hechos, y llamado Malpica, al contemplar desde su horror y desde su incredulidad la “lucidez” macabra de aquella ceremonia, trató de pronunciar una breve e incoherente protesta contra la repulsiva masacre. Y esto fue suficiente para que su Excelencia el Vicepresidente ordenase de forma terminante que fuese fusilado. Y fue fusilado de inmediato. Un simple ciudadano, alguien que no era soldado ni prisionero. Un ciudadano que simplemente era un hombre que proclamaba su asco y su desprecio por aquel ejercicio arbitrario y pintoresco del poder, por parte de un hombre que —qué ironía— sería llamado el Hombre de las Leyes.

Concluidas por fin las ejecuciones, el general Santander juzgó llegado el momento propicio para hacer su aparición en público y refrendar con su engalanada presencia las manifestaciones de su poder. Montado en caballo nervioso, y seguido por los grupos de música que continuaban en su aquelarre festivo, pasó sobre los cadáveres. Vio esa sangre coagulándose entre el barro. Vio esos rostros aún agonizantes, mirando el infinito. Y, cosa extraña, sintió, paladeó una maravillosa sensación de triunfo, que le quitó de su boca el repulsivo hedor hepático con el que ahora andaba conviviendo.

Por la noche, el vicepresidente Santander invitó a un gran baile. Hubo mucha abundancia de licor, de aquel vino tinto que se había obtenido de la repostería del palacio virreinal, cuando Sámano huyó de Santafé de Bogotá. Mucho vino ajeno, pues generoso no era, ni sería nunca, el general Santander; tal vez sólo generoso con sus miserias.

El baile no estuvo animado, pero sí concurrido. Él se retiró pronto. Le dolía otra vez el hígado. Y Nicolasa no asistió a la fiesta, estaba horrorizada. Pero su conciencia estaba tranquila y satisfecha, también su vanidad. Por fin había un hecho notable en el historial de su poder.

Fuente: