Noche de Campo Literaria

El Pesebre

Lectura colectiva del texto

de Fernando González

y Andrés Ripol

—Diciembre 9 de 2012—

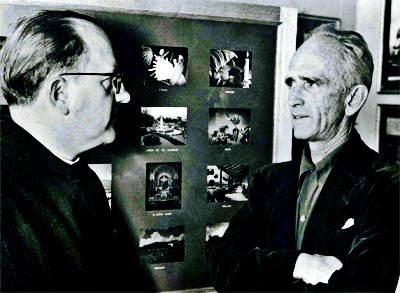

Andrés Ripol y Fernando González

(1953 ó 1954)

* * *

La Navidad de 1963 fue la última de Fernando González en este mundo. Fue también la última de Andrés Ripol en Colombia. Este, monje benedictino español que había llegado a Medellín para fundar el Monasterio de Santa María diez años atrás, partiría el 15 de febrero de 1964 para Centroamérica, luego de una desolada crisis dentro de su comunidad que terminó por despojarlo de su hábito monacal. Aquel, el más vital e iluminado y polémico pensador colombiano de su época, moriría en Otraparte, su casa de Envigado, al día siguiente, 16 de febrero. La separación fue unión definitiva. A él, Fernando González, lo recogió el Silencio (“no se dirá murió, sino lo recogió el Silencio. Y no habrá duelos, sino la fiesta silenciosa, que es Silencio”, diría en una dedicatoria que le escribió al sacerdote al regalarle una edición del “Libro de los viajes o de las presencias”). Al padre Ripol se lo llevó el destierro y hoy, ya octogenario en su Cataluña nativa, es huella iluminada de su “mago Etza-Ambusha”, de su “viejito de la carretera”, de su “ángel de Envigado”.

En diciembre de 1963, hace exactamente 30 años, en el contexto de una honda vivencia espiritual que los mantenía en exaltación constante de amistad a través de cartas y conversaciones, Ripol y González trabajaron al alimón en un interesante proyecto: escribieron juntos una novena de Navidad, “El Pesebre”, la obra que aquí se publica.

Era reconocida en Medellín la presencia sacerdotal del padre Andrés Ripol. Por solicitud de Coltejer se comprometió a escribir unas reflexiones para ser transmitidas por radio durante la novena del Niño Dios. Lo que la sociedad antioqueña seguramente ignoraba era que durante los meses finales de ese 1963, el padre Ripol y Fernando González eran protagonistas de la ya mencionada historia de amistad y comunión en el Espíritu. Fue también la época de la tempestad desatada sobre el monje benedictino. El mago de Otraparte (“A mí me han llamado ateo los jerarcas, y fui beato”, le dijo en una carta) se convirtió en el apoyo y el refugio del sacerdote hundido en la noche oscura.

Escribir los “cuadritos” de Navidad fue una terapia. Y un ejercicio de simbiosis espiritual. Fernando González se emociona con el proyecto. Sugiere ideas, redacta párrafos, escribe consideraciones que Ripol retoma, conservándolas intactas o reelaborándolas, para fraguar un texto final que revisan y comentan en común.

Además de los testimonios de quienes vivieron de cerca esta silenciosa aventura, quedan como pruebas las cartas que el maestro escribe a Ripol por estas fechas y que se encuentran en la tercera parte del libro “Las cartas de Ripol”, publicado en 1989 (Editorial El Labrador, Bogotá, págs. 167 a 204). Para entender a cabalidad “El Pesebre” hay que leer también esas cartas.

Además de las referencias coyunturales del momento, como que estaba en plena realización el Concilio Vaticano II, es interesante comprobar cómo la terminología fernandogonzaliana se transvasa en el lenguaje del sacerdote Ripol con naturalidad, en perfecto acomodo. Es una obra escrita a dos manos, a dos almas.

El aliento continental y americanista del autor de “Los negroides”, el bolivarismo fogoso de “Mi Simón Bolívar”, su lucha por la verdad y la autenticidad que permea todas sus obras, su ternura áspera y dulce al mismo tiempo, están aquí, en “El Pesebre”. Pero sobre todo la madurez espiritual y la plenitud mística de sus últimos años.

“El Pesebre” es de Ripol, es de Fernando González. Es de los dos. De los dos hechos uno en la Intimidad. Y es hoy, este Pesebre, un reclamo a vivir el misterio, a rescatar la vivencia cristiana en nuestra autenticidad personal y colombiana. Eso, además, de rescatar un texto valioso, busca la presente edición.

Ernesto Ochoa Moreno

Envigado, noviembre de 1993

* * *

El padre Ripol es hoy el Niño de Belén, el manejador de los pañales del niño, que son la hostia y el vino, el buey y la mula, la paja y el establo y tres magos de Oriente inclinados ante el Niño, o sea, la India, Caldea y Persia adorando al que siempre buscaron y que encontraron por una Estrella que los guió y que es el Niño de antes, de ayer y de hoy y de después y de siempre jamás, la eterna niñez… La Juventud perpetua que siempre ha estado naciendo en el pesebre de la verdad… Y ¿qué es la verdad? Es la puerta sin alas; es el orgullo de ser pesebre del Niño y bailar y cantar ante Él, como el rey David, descalzo ante el Arca… “Y Michol, su mujer, la hija de Saúl, hizo burla de él desde el balcón, porque iba descalzo y saltarín, ‘ebrio’ como los pequeños…”. La verdad es confesarse, abrirse como puerta sin alas, como pañales del Divino Niño, que en ellos se quedó, proporcionándose a nosotros, para que nos nutriéramos de Él, de Juventud Eterna…

¡Entro al Dios que alegra mi juventud!

Las cartas de Ripol

(1963 – 1964)

* * *

* * *

Día primero

El Nacimiento del

Pesebre Colombiano

¡Es bello, Señor, tu Pesebre colombiano! Desde aquel Nudo telúrico al sur, donde tiene El Nacimiento de su vida, hasta que, desparramándose hacia el norte, regándolo todo, desemboca allá en sus mares, para ascender nuevamente, evaporándose, y regresar a su eterno nacimiento. Es su ciclo litúrgico: naciendo-muriendo, para volver a morir naciendo, hasta que todo se cumpla… en el Eterno Nacer del Hijo del Padre.

* * *

Un día, radio-oyentes, orantes de esta novena al Niño-Dios, este hijo de adopción del Pesebre colombiano, vuestro hermano menor por aquella adopción, recorría, enamorado, nuestro pesebre. Un deambular por donde descubrí después, ayudado por mi ángel, que allí era el Nudo telúrico: San Agustín.

Conocía ya algunos de sus monolitos, con etiqueta blanca al pie, en zócalos geométricos de madera pintada de verde oscuro, en el Museo Nacional de Bogotá. En el Museo los conocí de paso, mirando sin entender, sin vida; me llamaron la atención, por curiosidad comparativa en mi mente con aquellos otros monolitos indígenas vistos hacía muchos años en el otro Museo Nacional de Méjico: la gigantesca piedra redonda de los sacrificios humanos (la llamada de las guerras aztecas); el calendario igualmente azteca, el mayor de los monolitos indígenas conocido. Pero permanecí igualmente frío… Todo estaba en mi mente y no en mi vida.

En cambio, en el Pesebre vivo, allá en San Agustín, ¡qué bellos son aquellos dioses cabezones, con estilizados colmillos de jabalí!… ¡Ay, ay, aquel embrujado Parque de San Agustín!… Si lo caminaran hoy los conquistadores de antaño, después de Juan XXIII, ¿no se arrodillarían en los recovecos de aquellos sinuosos caminitos, al sur del Huila?

Quedé sobrecogido, hecho nonada, en aquel Parque y por aquellas mesitas. El camino que allá conduce es largo; dos jornadas completas; cambiar de aviones, muchas horas de carro, pero va sintiendo uno la sensación de que camina hacia el Principio, hacia el Nacimiento del Pesebre. Cerquita ya, desde Garzón, y pasado Pitalito, la carretera serpentea orillas del río de la Magdalena, que por allá es Magdalenita juguetona. Cuando supe o lo vi en su cuna, que era el mismo de Bocas de Ceniza, sentí que se me encogía la vasta horizontalidad que vivía en mí: Bocas de Ceniza, Mompós, Barrancabermeja, Honda o Puerto Berrío. También el ancho Magdalena tenía su nacimiento, y para allá íbamos.

El paisaje por aquellos vericuetos es de adentramiento, de ir tierra adentro desbrozando camino. Las montañas, que a ratos parecen que uno las vaya a alcanzar estirando los brazos desde la ventanilla del carro, no son ni tan majestuosas como las de Nariño, ni de mera serranía maternal como la de Motilones por Codazzi. Son muros románicos que encierran a contemplación, a Dios con nosotros, o Emmanuel. ¡Todo es Navidad por allá…! Pero si por allá veía en gentes y casonas pobreza de pesebre, no veía aborígenes; ¡estaba ausente el tipo amerindio! Ya en Bogotá me sorprendió una muchacha que conocí y trabaja en el Museo Nacional. Cuando supe que era de San Agustín, la observé interrogante: creía que en San Agustín habitaría el tipo indígena. Era ella una virgen blanca con ojos de Virgen de Murillo…

De regreso de mi primera visita al Parque y tumbas de las mesitas, de contemplar aquellos pétreos mazacotes, llegué a la población; me parecía que aquellos moradores, que yo veía, eran todos importados, que no eran de allá. Atisbaba, atisbaba para encontrarme con los nativos. Pregunté a los gamonales del pueblo dónde estaban ellos… Fui entendiendo: todos aquellos dioses y mitológicos personajes monolíticos los había desenterrado hacía años un alemán. Los aborígenes los habían enterrado cuando mis copaisanos llegaron a “civilizarlos”, a “convertirlos” conquistándolos. Y al enterrar ellos a sus dioses, murieron todos de vacío interior. ¡No hay amerindios vivos por San Agustín! Están enterrados la mayoría en derredor de sus dioses desenterrados, y los demás… huyeron despavoridos al monte, a la selva embrujada para que los guardara de la “civilización” que destruía sus esencias, su ser.

¡Qué compañía iba sintiendo en aquella soledad de San Agustín! Estaba entendiendo mi Pesebre colombiano. Ya, en su Nacimiento, vivenciaba yo su muerte. Y en esa muerte, vivenciaba el resurgir o nuevo Nacer a la Vida, de esta historia colombiana, que es la de todo su continente.

En ese Paraíso colombiano, al pie de las fuentes de su vida en las lagunas de Santiago y del Páramo de las Papas, que engendran sus vivificantes ríos de La Magdalena, Cauca y Caquetá, y más al pie, el Putumayo, que con ese Caquetá es padre del Amazonas, fui entendiendo nuestro pecado original, el que heredaron estas tierras hispanas.

Cristo nació en el Pesebre. Dios se hizo Niño allá en Belén, tierra de Judá, y por eso nació judío. Cuando, con Pedro, pasó a Roma, Cristo nació romano; al llegar al Finisterrae o España, con Pablo, el de las Gentes, nació español. Todo hasta aquí, perfecta condescendencia viva de su Divina Encarnación. Pero cuando vino el español al Nuevo Mundo, también éste consagrado por Su Venida, no se hizo Cristo aborigen, no nació tanto el Divino Niño, como por botín de conquista, se quiso anexar ese mundo, propiedad Suya que era, a lo español, al Cristo español. Y como era en ese su espacio-temporalización algo más bravo que el romano y el otro judío, por eso, desde entonces, creo yo, hijo de allá, de la Madre Patria, que en esta adoptiva revivo hoy la historia, que el amerindio aborigen todavía huye, sigue huyendo, internándose en la fronda selvática para salvaguardar sus esencias. Y ya no del español solamente, sino del iberoamericano, de vosotros y de mí.

Me provocaba entonces internarme por todas las inmensidades de mi tan querida selva colombiana, con plañidero amor sobre tamboril indígena y con flauta embrujada, para llamar y reunir en el Nacimiento del Pesebre colombiano a todos sus indígenas, y en ceremonia ritual de ellos restituirles, de justicia, lo suyo: aquellos pétreos dioses antiguos, y empezar nuevamente a misionar, reconstruyéndoles en aquellas mismas piedras a su Cristo, al Cristo Universal y Eterno, que nació judío, romano y español, y que iba a nacer, desde ese momento, amerindio.

Y yo le pedía en aquel instante vital al Divino Niño: “Ya que para eso viniste, Niño-Dios, para deshacer nuestros entuertos, y glorificar en Ti nuestra carne de pecado que Tú asumiste, empieza en ese Tu Nacimiento amerindio en esta mi Patria de adopción, a redimir nuestro error. Que todos tus colombianos vivamos en Tu Pesebre que somos un sólo Niño contigo, que no hay bárbaro y civilizado, blanco e indio, mulato esclavizado y noble señor, Patria chica y Madre Patria, sino el Divino Niño en el Pesebre, la Eternidad en nuestro tiempo calamitoso, dioses todos del Dios Vivo, engendrados por Gracia de la Eterna Generación del Hijo del Padre en el Amor.

Fuente:

Ripol, Andrés; González, Fernando. El Pesebre. Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, Colcultura y Orden de los Padres Carmelitas Descalzos, 16 de diciembre de 1993.