Presentación

La isla

—11 de julio de 2024—

* * *

Ver grabación del evento:

YouTube.com/CasaMuseoOtraparte

* * *

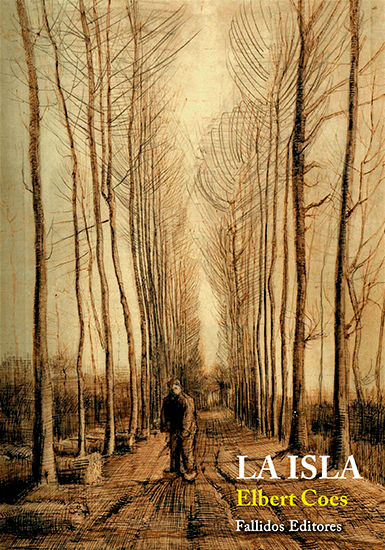

Elbert Coes (@elbertcoes) (Quibdó, 1983) es egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira. Ha publicado los libros «Florida Killer» (Klepsidra Editores, cuentos, 2019), «La noche de las ventanas abiertas» (Fallidos Editores, cuentos, 2021) y «La isla» (Fallidos Editores, novela, 2022). Ha sido ganador del concurso de crónica y cuento de la Universidad Libre de Pereira, del concurso de cuento corto del Tercer Festival de Literatura de Pereira – FELIPE (2016), de la convocatoria «Comparte lo que Somos 2021» con «Atrahasis del cuento rural», proyecto para la creación y divulgación de cuentos que retratan la vida en el campo, y obtuvo mención especial en el concurso de cuento Colección de Escritores Pereiranos 2015. Es locutor del programa radial «Polifonía» (Universitaria Estéreo 88.2 FM) y en 2019 ganó el Premio La Capital del Eje Canta en la categoría «Siembra» con la agrupación musical Ritos por la canción «Lujuria». Ha escrito para medios nacionales como Ojo al Eje, La Cola de Rata, Literariedad, Semana y El Espectador. En 2020 participó en el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos (con música y poesía) y en la Feria Internacional Paisaje, Café y Libro (entrevista y presentación). Actualmente es editor de la Revista Cultural Diámbulos y miembro del comité editorial de Klepsidra.

* * *

* * *

Elbert Coes se parece a esa caravana de almas muertas que recorre los senderos oscuros y que uno adivina desde el porche derruido de las casas, desde las ventanas veladas a medias. Su prosa vuelve con un relato potente que ensombrece aún más su narrativa anterior, cargada de señales y conjuros, de misterios que no es necesario resolver. El misterio es la obra y la obra es la construcción del enigma, lo demás es accesorio. Un destino inquietante se intrinca en una arquitectura narrativa que conduce sobre sí misma de manera irremediable y que se basta por completo, sin apelar a giros definitivos, a respuestas fáciles.

La isla es una novela para leer en cuarentena y también en penumbra, no admite la luz como destino. El destino, lo sabemos desde siempre, viene señalado en las cartas del Tarot, las mismas que dan forma a los tres apartados de este libro como insinuación y guiño a los viejos arcanos que rigen la fatalidad humana.

Camilo Alzate González

* * *

Elbert Coes

* * *

La isla

~ Fragmento ~

En medio del recibidor, con la cabeza reclinada, papá responde al saludo de la escribiente y le pregunta si me ha visto. Voy hacia él y acepto acompañarle al Centinela, porque se ha antojado de un bollo caliente de los que solo el señor Harper sabe hornear. Subo a su oficina, tomo el abrigo del perchero, el gorro y los guantes y se los pongo mientras caminamos fuera de la inspección, sobre la nieve y bajo la ventisca, y le recuerdo los estragos del clima: dobla palmeras, derrumba muelles, vuelca barcazas y además nos enferma. Somos los primeros en entrar a la posada. Cuando hace buen tiempo algunos pescadores están aquí desde temprano, desayunando y tomando licor de jengibre; sin embargo, hoy no vendrán, hoy los clientes somos el sheriff y yo; hoy ni siquiera veo huéspedes, ya que naturalmente se han marchado a tierras cálidas.

Toda vez ocupamos una mesa y el dueño nos da los buenos días y la bienvenida, papá pide doble café y dos bollos calientes. Sin pasar por alto la soledad del lugar, pese a que son las siete de la mañana, da inicio a su secuencia de maldiciones contra los extranjeros, que según él solo vienen cuando les conviene, a meterse en nuestros asuntos sin que realmente les importen. Descarga sus críticas sobre Armand O’Rilley. Dice de él que es un engreído y un mentiroso porque siempre está atacando con injurias el trabajo que se hace en la inspección. Como ayer, que dijo que la desaparición de la niña inglesa era culpa nuestra y que eso dejaba en evidencia la mediocridad al interior de la institución. Ni siquiera nos dio algo de mérito por encontrarla. Nada. En todo caso, dudo que el locutor tenga malas intenciones. Digo yo que solo hace su trabajo: alguien tiene que reportar los hechos, aunque en ocasiones, por su charlatanería al aire, deje esa sensación.

Cuando el señor Harper pone los bollos sobre la mesa, bromea con que es tiempo de que los ingleses vuelvan a gobernar estas tierras y advierte a papá que si continúa rabiando por cualquier cosa, un día de estos sus pesadillas se harán realidad. Ya deja de quejarte tanto, viejo socarrón, y agradece que tienes energía eléctrica y puedes conservar fresco el pescado. Con ojos de balanza papá me escruta el rostro. Teme que el mundo me haya seducido, que esté presto a arrojarme a los placeres tecnológicos. Antes de que lance un reproche le digo que mi gran deseo, el sueño de mi vida, es ser sheriff de Paraíso igual que él; que sigo con celo cada paso que da. Pero mis palabras no lo seducen. Al contrario. Como si intuyera el truco, responde que eso es algo que no pasará mientras él permanezca con vida.

Es medianoche y aún tengo encendida la lámpara. Hago retoques de pintura a la maqueta de Paraíso con el fin de realzar su realismo. La luz atrae a mamá, que llama a la puerta y pregunta por qué sigo despierto. Para no azuzar su molestia, cuando entra le digo que estoy revisando los archivos de un caso particular. Después le sugiero que no pregunte sobre asuntos que ni alcanza a comprender ni le conciernen. Al marcharse deja en el ambiente la sensación de que el sheier riev la mandó a espiar, si bien ignoro ni alcanzo a suponer con qué motivo.

Después de bostezar, distender los músculos del cuello, estirar las piernas y apoyar la cabeza en la almohada, me duermo. Cuando abro los ojos ya es de día. El reloj marca las nueve de la mañana. Afuera, veo a través de mi ventana, cae una nieve tan densa que vuelve borrosos los pinos del bosque. Oigo pasos en el corredor, acto seguido la puerta se abre y aparece mamá con una bandeja de café humeante y galletas con huevos revueltos en trucha. Reanuda la charla de anoche porque el sheier riev le acaba de preguntar el motivo por el cual sigo durmiendo. Dice que para no preocuparlo le respondió que un caso me mantuvo despierto hasta entrada la noche. Parecía sorprendido, dice. Como si no tuviera idea de nada. Y bien merecido que lo tiene, porque ya va siendo hora de que entienda lo viejo que está. Aunque ella insista en que el sheriff apenas puede ver a dos metros de distancia en alta definición, en que debe retirarse por ley —él es la ley en Paraíso—, en que se fatiga con subir dos escalones, los tres sabemos que está decidido a morir en acción antes que sentarse a ver la tevé o escuchar la radio durante horas.

Como el cielo ha estado despejado, él y yo damos un paseo por el sendero detrás de la casa. En silencio nos abrimos paso entre matorrales y hierba húmeda y descendemos por un sendero estrecho hacia el río. Después, conforme explora el terreno, papá observa los tallos de los pinos, olisquea el aire y toca de cuando en cuando las grandes hojas que escurren gotas de rocío. Menciona el asunto de la niña inglesa; dice que habría muerto si no le hubiéramos dado la vuelta a la isla. Un instante después escucho el sonido de las aves y de un arroyo que nace más arriba del río principal y corre cristalino acá abajo, a los pies de papá. Él se agacha a mirar de cerca, se quita un guante y mete la mano al agua como si con ese simple gesto verificara el rastro de los peces.

Pronto estará congelado, dice, y sin alzar la cara pregunta qué parte del trabajo me está haciendo trasnochar.

Revisaba no haber pasado por alto algún detalle en el caso de esa niña, le digo.

Después recorremos el tramo de vuelta, sin hablar, escuchando el murmullo de las hojas agitadas por el viento, de las aves en los árboles, del río que corre indomable. Mamá nos recibe en el cobertizo con infusiones calientes. Las bebemos sentados bajo la luz de la marquesina, viendo el horizonte ponerse violeta sobre unos rayos de sol que dejan rastros en la superficie de la nieve. Mientras, el viento sopla. Desde su silla, papá me mira fisgón. Lleva echada al hombro una manta a rayas rojas y sonríe como el niño que acaba de recordar una adivinanza y plantea la posibilidad de que la niña inglesa se haya enfrentado a la caravana de los muertos; que esta, compadecida, la hubiera puesto a salvo. Ante mi escepticismo expone el caso hipotético en que mamá lleve la luz que guía la comparsa, y el vivo con quien se da de frente sea una niña. Papá considera que en este evento el portador no cedería su lugar al vivo por pura compasión. Pese a que descreo de todo el asunto, me estremecen sus palabras, el solo imaginar a mamá dirigiendo aquella diabólica comparsa. Acepto su carácter abnegado, que prefiere siempre cargar con su propia cruz a traspasarla, que incluso es capaz de cargar también con la de otros, pero le digo que no está bien que la ponga a ella de ejemplo.

Ya en mi cuarto, frente a la maqueta de yeso y cal, en su ir y venir de todo el día, todos los días, mamá entra, pone una pila de ropa encima de la cama y pregunta qué es lo que me tiene absorto. Va doblando las camisetas que separa del bulto principal, concentrada como el pescador que recién extrae su red, y crea otro bloque perfectamente alineado. Cuando la invito a que se acerque y mire mi pequeña isla, reniega con que tiene tareas pendientes y no está para bromas. Le insisto. Me acerco y la tomo del brazo hasta ponerla frente a la maqueta y le pregunto qué cree que haga falta. Su respuesta me desconcierta: el circo. Lo dice seria e irónica. El circo no hace parte de mis planes, no está incluido en mi Paraíso miniatura, es ajeno a la isla, está de paso, y mamá lo sabe. Por eso me pone a prueba; para restregarme en la cara lo permeado que estoy por las ideas radicales de mi padre; para recordarme además que hay otro tipo de sangre corriendo por mis venas: la del abuelo, su padre, el irlandés que vuelve djanga un tercio de mi espíritu.

Después de responsabilizar a papá de mi falta de consciencia me pide que vaya poniendo la ropa en su lugar, en el escaparate, porque —también le advirtió a él— está harta de recoger nuestro desorden. Dice que madrugar al trabajo no debe volvernos inútiles para las tareas domésticas, especialmente si se trata de ordenar la propia ropa interior. Antes de abandonar la habitación deja una sentencia en el aire: Que tu padre sea indígena y huérfano no lo hace más apto para vivir aquí que a un extranjero.

Fuente:

Coes, Elbert. La isla. Fallidos Editores, Medellín, 2022.