Presentación

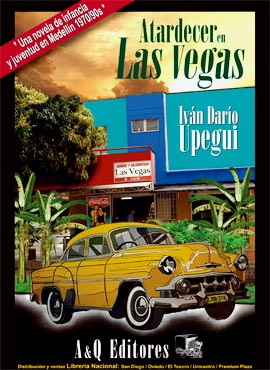

Atardecer en

Las Vegas

—Febrero 5 de 2009—

* * *

Iván Darío Upegui nació en Medellín el 15 de julio de 1960. Es Administrador de Empresas de la Universidad de Medellín y Contador Público de la Universidad de Antioquia. Trabajó durante varios años en empresas de los sectores bananero y cafetero de la región. A partir de 2001 ha ocupado los cargos de Gerente de Mercadeo y Jefe de Gestión Social y Servicio al Cliente en el Metro de Medellín, donde ha impulsado la gestión cultural por medio de programas como “Palabras Rodantes” y “Bibliometro” —en asocio con COMFAMA—, “Festival de Cine Colombiano”, el concurso “Un cuento para tu ciudad en 100 palabras” y varios homenajes a escritores y autores antioqueños, entre otros. Ha publicado artículos y crónicas en diversos periódicos y revistas de la ciudad. “Atardecer en Las Vegas” es su primera novela.

Presentación del autor

por José Gabriel Baena

* * *

Atardecer en Las Vegas

—Capítulo “Gregorio”—

Por Iván Darío Upegui

Y ya empieza usted a hablar de la muerte —dijo Gregorio—. A Satanás no hay que llamarlo para que venga con su vuelo de gallinazo a irrumpir por estas calles. Me parece verlo montado en la cabecera de la cama, pero no le voy a dar gusto tan rápido. Los años míos ya son muchos, tantos que casi he perdido la cuenta. Ya usted lo dijo: cuando vuelva por estas calles no va a encontrar ni el olor a naftalina de mis vestidos. Menos va a volver a ver la cabeza reducida de este energúmeno y el rostro de tapia del señor de la tienda. Gracias a Dios, o al diablo, no somos eternos. Si así fuera, la vida sería un infierno, un eterno suplicio. Usted viene a recordar lo que fue su vida. Yo apenas a detener el tiempo antes que venga la parca, a tomarme el último tinto amargo que se confunde con el color de mi sangre, a fumar los cigarrillos que ya han devorado mis pulmones, a sentarme a no recordar porque yo no tuve lo que usted tuvo. Mi vida ha transcurrido en la más estéril soledad. Yo no quiero recordar a mis mayores. Poco traté con ellos. Mis abuelos apenas son un par de daguerrotipos que mi madre guardaba en un cajón del armario. Dios me libró de apreciar las arrugas de esas pieles y de sentir el aliento amargo de sus bocas. De sentir el olor a viejo que yo también voy tomando, que se me viene pegando al ritmo que se van cayendo las hojas del calendario. Así mi madre no me haya hablado mucho de ellos, yo los adivino tan simples como los campesinos de las tierras frías, tan agrios como el zumo de las naranjas del huerto y tan ácidos como el limón que crece en los arbustos. Quizás de ellos haya yo heredado esta amargura, el rostro recio y el mal genio que me carcome las entrañas. Yo pocos hermanos tuve. Y los que vivieron a mi lado siempre me resultaron indiferentes. Algunos ya se fueron. Sus muertes fueron lentas y dolorosas. El cáncer se los fue comiendo hasta que quedaron en el hueso pelado. Nunca los vi rezar, ni yo tampoco recé por ellos, ni les llamamos al cura para que les practicase los santos óleos. No me creía capaz de acobardarme al final. Ateo nací, ateo he de morir. Nunca asistí a la Iglesia. El padre Emiliano no conoció de mí la limosna. Lo veía todos los días abrir la puerta desde el pequeño almacén y me saludaba con un ademán de su mano. “¿Qué pasará? ¿Por qué este hombre nunca viene a mi casa?”. Por lo menos le evité el mal rato de mis injurias. Yo le habría vuelto flecos la cortinilla del confesionario. Nada de la silueta de estas casas me es familiar. Ojalá fuera cierto lo de la bomba y arrasara con el barrio entero como ya fue casi una vez. Y si son edificios los que derrumbe, mejor. Hombres como yo, mejor no haber nacido para no atraer más catástrofes a este mundo. Ojalá se terminen de matar los extremistas judíos y los fundamentalistas islámicos. Hartos nos tienen con su desatada guerra. Ese edificio no le llega ni a los tobillos a una torre gemela, y sin embargo deberá derrumbarse como un castillo de naipes. Aquí le temen a mis palabras porque son proféticas. Todos pintan cruces en el aire cuando me oyen. Las autoridades del Islamismo me buscan para asesinarme, las del Vaticano para envenenarme. Ellos lo han hecho siempre. No han tenido pudor ni los mismos Papas. Yo soy el Salman Rushdie de este barrio. Me lo merezco por mis satánicos versos. Cuando era niño, hace ya tanto tiempo, nunca me interesaron los juegos con los amigos. Andaba solo por otras calles más tristes y sinuosas. Había una mayor pobreza y cuando llegaba la noche, los bares abrían sus puertas y las prostitutas se paraban en las esquinas. Yo salía al balcón y observaba el cambio de los colores de la ropa de los hombres y las mujeres. ¡Cómo cambiaban con la noche! Entonces me preguntaba: ¿Cuándo seré mayor? Y ahora que lo soy no le saco ningún gusto. Mi vida ha dado muchas vueltas, pero siempre regreso al mismo sitio, al mismo infierno. En esta tienda también se me ha ido la vida, aquí sentado mirando el mundo pasar, descifrando inútiles jeroglíficos, resolviendo acertijos, matando el tiempo con los crucigramas, inventando palíndromos, leyendo cosas sin sentido, poemas que no conducen a ningún lado. En eso he invertido el tiempo de mi vida. Las horas, que he tratado de estirar como un resorte, vanas han sido, y más ahora que soy viejo y que orgulloso podría salir gritando a los cuatro vientos: ¡Tengo una pensión! ¿Pero qué importa una pensión en el infierno? ¿Una pasantía en los cielos? Poco agradezco al mundo y menos al prójimo que me rodea. Yo miro estas calles con la frialdad de los témpanos. Y me derrito también en ellas como la nieve de los montes en el caliente sol del verano. Gregorio es mi nombre, aunque nada tenga de gregario. Me ofusca la gente, el sentirme acompañado. Todo lo que sea en grupo me molesta. Yo nací para vivir una vida solitaria. Ojalá cuando descienda al Hades me encuentre por fin solo. O al menos con Dante y Virgilio. Ellos serán mis compañeros. Quizás con Baudelaire diabólico, angelical Verlaine, Arthur Rimbaud malévolo, y en fin… hasta con el padre Víctor Hugo, omniforme. ¿Porque… habremos de encontrarnos todos en el infierno? No seríamos capaces de disfrutar la tersura de los cielos. La tierra semeja más al averno. Aunque cuando vemos el planeta azul desde afuera pensamos que hay aquí un paraíso: el relieve de los montes, los continentes, el mar, el siempre mar… Y a eso vino usted aquí, a escuchar mis desafueros. Mejor se hubiese quedado en casa, con los niños, en el calor de su hogar. Del hogar que yo no tengo, por eso vengo a gastar las horas con estos muérganos, a escuchar el canto de los aedas que como babaza brota de la boca de este ebrio sonámbulo, a escuchar las historias de Diofanor, siempre las mismas, añorando los páramos, los llanos de Ovejas; usted podrá venir aquí dentro de cien años y encontrará lo mismo. Las mismas palabras sin sentido, el acre olor de los sobacos, la amargura, el amoníaco del orinal. Yo nunca tuve una pareja, soy lo que se llama un solterón. Por eso mis días van montados en la soledad, en la pasión del solitario, unánime y vaga, repetida como una eterna masturbación. Onán es mi guía, el deleite efímero, el paroxismo, como un orgasmo que viniera a alumbrar mis fríos días. ¿Pero qué más puedo hacer? Yo apenas soy un hombre insignificante. Y cuando muera nadie me echará de menos, ni siquiera el patrón de esta tienda. Poco valen los tintos que me tomo, el humo de los indios que brota en espiral desde mis pulmones mustios, mi tos de tuberculoso y mi manera de ser. Y mis palabras, las que aquí he pronunciado, ya vuelan también como las suyas, se deshacen, se confunden con el aire y las partículas de polvo; con esta ilusoria y tenue y vaga realidad. ¿Qué más puede hacer un viejo como yo? ¿Pegarse como rémora a los pocos recuerdos que le quedan? ¿Rumiar el pasado hasta que ella, la muy hermosa, venga por nosotros? El pasado, porque el futuro es apenas una ilusión. Suelto mi mirada en lontananza, avisto el paisaje enorme que se despliega, tan vasto como cuando se abre ante nuestros ojos el majestuoso Suroeste de Antioquia: Cerro Tusa, el Cañón del Cauca, la patria de Ramón Antigua. Suelto la mirada sobre la vasta llanura y veo a Don Quijote cabalgando sobre Rocinante, a Sancho sobre el jumento, solos en el agreste territorio, como si hubiesen abandonado para siempre las páginas de su creador y ya no tuvieran rumbo definido. Así vago yo por mis días, ajeno a los dictámenes del Creador, dueño de mi albedrío, veleta sin sentido que se pierde en la extensa noche. Soy un perro andariego, criollo hijo de mendigo, famélico, hirsuto; sin pelaje voy contagiando mi sarna por doquier. Un perro solo en la calle, sin emitir un ladrido, sin busca de un amo que me acoja a sus pies. Muriéndome en el frío de la madrugada bajo los puentes, un perro triste y sin dueño. Pero no crea que lo digo para inspirar lástima. ¡No faltaba más! Que yo también he de morir sin perturbar a nadie, con las instrucciones al pie de la letra como los manuales de electrodomésticos, como Maiakovski; como Sócrates mandaré pagar el gallo que le debo a Esculapio. Y pediré a quien me sobreviva que haga una pira con mi cuerpo y arroje después mis cenizas por un acantilado o al mar. ¿Por qué no? No quiero estar metido en un pequeño cofre, sobre una mesita de la sala, expuesto a las miradas de los sobrinos. Arriesgado a ser convertido en un collage para ser exhibido en una galería de arte. No, prefiero confundirme con las piedras o los peces, con el plancton, ir a parar al vientre de las ballenas y que nunca más se pronuncie mi nombre. Me tildan de apátrida, de que me repugna toda noción bondadosa. La verdad es que odio la palabra patria. Huyo a todo aquello que suene ancestral, no tengo mayores, soy solo en este mundo, no necesito a nadie, aunque deba levantarme muy temprano los lunes y marchar de casa en casa ofreciendo marcadores y crayolas. Golpeando las puertas de los avaros, haciendo un llamado de atención a sus carteras. Eso me toca por haber nacido, aunque nunca lo he podido aceptar. Un día le reproché a mi madre el hecho de traerme al mundo. Ella no respondió, permaneció callada, y yo me reflejé en su silencio. La calavera, el hijo calavera, así me llamó alguna vez. Y la verdad es que no andaba equivocada. Cada vez que miro mi rostro en el espejo veo la calavera. La cara sin rostro es otra cosa. Veo los hoyos profundos de mis ojos, la naricilla, las hileras de dientes, la prominencia de mis pómulos, la adusta calva, el duro cráneo. Entonces soy uno más. El Pitecantropus erectus, parezco un judío más del Holocausto, sin nombre ni procedencia. Me escurro por estas calles como un dulceabrigo, me siento en los muros a ver pasar el día, a no pensar ni hacer nada. Levanto mis ojos al sol, siento el calor de enero que me quema. No soy nada, no soy nadie. Si muero hoy, nada le pasará a este mundo. Si muero mañana, mi ceremonia fúnebre se confundirá con el trajín del día. Pocos asistirán a mi velorio, porque tampoco habrá velas que alumbren el féretro frío. No habrá rostro para regodearse con la muerte. Quien se asome verá su propia cara y de ahí hacia abajo, la mortaja de su propio destino. Quiero morir sin perturbar a nadie, me gustó esa frase, a solas como las viejas aves, en un aleteo hasta los cielos, en un ir vertiginoso para no volver. Pero no sufran, tampoco va a ser ya. La inminencia de mi muerte vendrá con el afán de los últimos días. Quizás pasen muchas horas todavía, el sol alumbre más las plataneras de esta tienda, ya muertas y borradas de la memoria de los hombres, de quienes aquí habitaron en un pasado diluido y fugaz. Tendré que tener el respeto de los orientales por ella, vestir mi kimono como el Samurai, atender los mínimos reparos del día: arreglar la casa, lavar las ollas, sacar a orinar al perro, mi adorado Troy. ¿Quién te ha de cuidar cuando yo me vaya? ¿Deberé esperar primero tu muerte? Fúgate con el último ladrido. Vete y déjame solo en esta penuria. Aquí, tan mínimo y desconocido, tan anónimo, apenas suplicando que por lo menos no perviva mi nombre en el relieve de una lápida. Sin testamento, tan solo con la osamenta que ya estorba en este mundo, que ya no sé qué hacer con ella. Y dirán los peregrinos o quienes vengan: Aquí estuvo Gregorio muchos días de los que fueron su vida, aquí murió y nadie lo recuerda. He ahí el vaso, todavía con la huella de sus labios. He ahí el tinto amargo, una risa altisonante, la burla que siempre lo acompañó, el reflejo de su mirada en el espejo, el vaho de su orín en el encierro del baño, la concavidad del asiento donde posó sus deprimentes nalgas, el olor a viejo que lo acompañó hasta la muerte. Helo ahí tan muerto, sin inmutarse, en el atardecer de “Las Vegas”. Portando las ojeras de la vigilia, repitiendo las palabras vacías hasta el cansancio. Y yo que me observo tan falto de gracia. Y más el público de la taberna. Qué cantos idiotas se repiten en la noche eufórica. Qué bohemia sin sentido. Estar aquí sentado las largas horas. Ver estupideces que se suceden. Hombres sin rumbo definido, palabras necias. Yo soy el primer culpable, el protagonista de esta farsa. Nada me importa, tampoco los demás. Prototipo de huraño, que no sirve para vivir en comunidad. En esta cuadra viven hombres que nunca he saludado. En ese edificio hay docenas de ellos, son mis vecinos lejanos y desconocidos. Ya los niños no piden en la noche de las brujas. Las calles se vuelven desiertas. Ni los mendigos aparecen por estos lugares. Todo lo que usted vivió sirve para el recuerdo, nada más. Estas calles ya no son las que usted pisó. Estos hombres nada conocen de su existencia. No irrumpa en ellas, no incursione en sus vidas. Así le irá mejor.

Fuente:

Upegui, Iván Darío. Atardecer en Las Vegas. A & Q Editores, Medellín, 2008.

* * *