Presentación

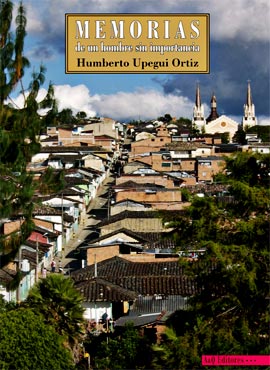

Memorias de un

hombre sin importancia

—Octubre 16 de 2008—

* * *

Humberto Upegui Ortiz (Carolina del Príncipe, Antioquia, 1922). Estudió en la Escuela Normal Nacional de Medellín, donde se graduó como Institutor. Ejerció la docencia en el Liceo Nacional “Manuel Canuto Restrepo” (Abejorral), en la Escuela Normal, en el Instituto Jorge Robledo, en el Liceo de la Universidad de Medellín y en el Bachillerato Nocturno de la Universidad de Antioquia. Fue rector de la Escuela Normal en 1959. En su juventud colaboró en los periódicos “El Colombiano” y “El Correo”. Actualmente es presidente de la Colonia de Carolina del Príncipe y de la junta directiva del Albergue San José del mismo municipio.

Presentación del autor

por Tarsicio Valencia Posada

* * *

Prólogo

Por Jorge Alberto Naranjo

Por dos aspectos me parece sobresaliente el contenido de este libro: por una parte está la evocación cálida y minuciosa de una vida bien vivida, desde la temprana infancia hasta la senectud, con episodios jocosos y tristes, en medio de una parentela de seres honrados, viejos arrieros, patriarcas y mujeres fuertes, con un profundo amor por la tierruca, laboriosos y emprendedores seres de la montaña antioqueña; con incidentes diversísimos bien hilados, que van construyendo un retablo magnífico de los años de infancia vividos en Carolina del Príncipe, con atención igual sobre geografías y paisajes, sobre personajes típicos y sobre usos y costumbres; con una hermosa y noble evocación de los ancestros y la vida familiar y los amigos de infancia del protagonista. Es una pequeña historia llena de color y vivacidad. El momento cumbre es la locura que padece la madre y la mantiene en una casa de reposo durante varios años: la narración es conmovedora, el tono de estoicismo, el valor con que la familia soporta ese infortunio hasta que ella vuelve, es bellísimo aunque sea profundamente triste.

El otro aspecto del contenido que debe resaltarse en este libro es la información y reconstrucción histórica. Notable por sobre todo es la evocación de la época en que el protagonista se educó en la Escuela Normal de Varones bajo la tutela de maestros ilustrísimos que hoy son íconos de la gran pedagogía antioqueña y colombiana. El autor ha plasmado aquí valiosas páginas, incomparables páginas acerca de esos maestros laicos que ¡por fin! supieron rebasar los cánones educativos píos y segregativos de jesuitas y lasallistas. Impartían una educación bien equilibrada entre lo teórico y lo práctico, fomentaban la disciplina con razones y no con castigos, formaban maestros apasionados por su oficio, orgullosos de enseñar. Todo esto lo muestra elocuentemente el libro que tengo el honor de presentar a los lectores.

En cuanto al aspecto formal, deben resaltarse varios logros. En primer lugar, la prosa es impecable, sencilla, sin florituras, inteligible para cualquier lector. El libro se divide en capítulos muy bien dispuestos, la narración avanza según el orden cronológico. El autor —a pesar de tratarse de unas “Memorias”— se interpone y se hace presente muy discretamente en la relación de los hechos. No hay ese “tufillo vanidoso” de que hablaba Carrasquilla y que hace sospechar de la sinceridad del que escribe.

Felicitaciones a don Humberto Upegui por esta valiosa obra. Tal vez no sea nunca un best-seller, pero en cambio no envejecerá por su testimonio verídico de una época ya lejana, inabordable como no sea a través de la literatura.

* * *

Nota

En 1949 escribí esta biografía sobre don Tomás Carrasquilla para mis alumnos de bachillerato, con el propósito de inducirlos a la lectura de las obras de este gran novelista antioqueño y universal.

En algunas de mis clases, cuando ejercí el profesorado, aproveché para leerles y comentarles algo de su fecunda producción, empezando por los cuentos —como abreboca— para luego pasar a las novelas.

Después publiqué la biografía en la revista Horizontes que fundé con mi condiscípulo Carlos Puerta (q.e.p.d.) y la cual tuvo muy corta duración, por falta de recursos.

Ahora me ha parecido oportuno incluirla en este libro de mis memorias —ya que estamos en el año dedicado a Carrasquilla— y para contribuir, así sea con una poquedad como la mía, al conocimiento y valoración de este “náufrago asombroso del Siglo de Oro”, por parte de las nuevas generaciones.

* * *

Tomás Carrasquilla

—Biografía mínima—

Por Humberto Upegui Ortiz

A pocos kilómetros de esta villa está Santo Domingo. Es un lugarón “frió, feo y faldudo”, encaramado en una estribación de la Cordillera Central. Nació en las postrimerías del siglo XVIII como resultado de la explotación de unas minas, a semejanza de tantos otros pueblos que están enclavados en la misma región. La fundación española creció rápidamente a ritmo con la riqueza del mineral. De las partes vecinas iban llegando gentes en busca de trabajo. Pronto, aquello se convirtió en pueblo que organizó sus instituciones civiles y eclesiásticas imprescindibles. Los habitantes vivían con cierta holgura entregados a los trabajos agrícolas y mineros, principalmente, dentro de un régimen de buenas costumbres. Tuvieron templo grande con altares de mármol, estilo gótico, y sagrario de plata muy pulido; casa consistorial; plaza y calles empedradas.

Pero empezó a escasear el oro y con esto a estancarse la población. Hasta que llegó el momento en que de aquel oral prodigioso no quedaba más que la leyenda y la nostalgia. El pueblo se aquietó y sus hombres buscaron otras actividades. Cuando empezó la crisis del desempleo y se les limitó el horizonte muchas familias emigraron a la capital, Medellín, en busca de mejor vida y no regresaron jamás. Aquí se establecieron vinculando sus energías a empresas que hoy constituyen los pilares de nuestra economía.

Santo Domingo, como tantos otros pueblos antioqueños de antigua fundación, se quedó en cierto estado de letargo aguardando el momento de renovación, que no se ve llegar. Hoy su vida poco se diferencia de la de unos diez lustros atrás; su población actual conserva la vieja fisonomía.

En este pueblo y hacia 1858 nació Tomás Carrasquilla. Su infancia se desenvuelve en un hogar tranquilo donde tiene pan cuotidiano, muy buena educación y cariño constante. Ésta es la preocupación de sus padres, don Rafael y doña Ecilda Naranjo, dos patriarcas nobles, muy religiosos y trabajadores, que se han establecido allí y han conseguido tierra de labrar, casa grande y algunos dineros.

Cuando llega a la edad escolar su espíritu se halla inquieto, abierto de par en par. Desea saber muchas cosas, aunque no alcanza a determinarlas. Sabe que existe un país maravilloso, un mundo fantástico al que no se entra careciendo de instrucción, si no se es un súper-hombre, como el cura o el médico del lugar. ¿No se lo decían en la casa? Allí le habían alimentado la imaginación contándole cuentos en los que intervenían poderes sobrehumanos; le habían despertado los sentidos dejándole crecer en contacto con la naturaleza y vagar casi libremente por los campos; le habían infundido un gran fervor por todo lo creado…

En aquel poblacho tenían escuela privada adonde solamente iban los que pudieran darse el lujo de aprender. Funcionaba en una casa vieja de gruesos paredones y puertas desvencijadas; una pieza destartalada con puerta que daba a un callejón, servía de aula de clases. Allí se apareció Tomasito una mañana, pizarra en mano. Al principio hubo en todos los alumnos mucha atención, mucha timidez. Pero pasado el sermón del maestro empezó el run run y después siguió una algarabía tremenda. Durante el día se oyó mucha Religión e Historia Sagrada. El maestro hizo rezar a cada uno en particular; los que se equivocaban recibían su reglazo. Les puso muestras de letras en el tablero para que las copiaran en sus pizarras, después de leerlas él con mucha entonación; pero como si les hablaran de griego.

Por la tarde, de vuelta a sus casas, aquellos pequeños doctores en cierne llevaban en sus negros pizarrones buena muestra de lo aprendido: un sin fin de bolitas estregadas con saliva… Así continuaron los días; pero Tomasito aprendió a deletrear, a escribir con alguna dificultad y a recitar largos períodos sin entenderlos. Después perfeccionó la letra que llegó a tenerla muy buena, y mediante ejercicios continuos consiguió rara habilidad en la lectura. Esta disciplina lo apasionaba. Indagando en las bibliotecas de sus familiares encontró muchos libros de cuentos, algunas vidas de santos y uno que otro sobre hombres célebres. De todos, los que más lo emocionaban eran los escritos en forma dramática, altisonante. Repetía con fruición las frases más elocuentes, los periodos más brillantes, y aún continuaba saboreándolos durante algunos días.

En sus juegos con los amiguitos del vecindario trataba de imitar las acciones de aquellos personajes protagonistas de sus lecturas. Y era de ver la prosopopeya que se gastaba este aprendiz de Shakespeare, las vestimentas que se inventaba para que la farsa quedara completa. A veces fue más que real en estas imitaciones. Un día, nos cuenta, hizo de Simón el Mago: se refriega el cuerpo de aceite y se pone peluca de cabuya. Repasa por un rato aquellas palabras de brujería que le ha enseñado la criada tantas veces, para pronunciarlas en el momento solemne. Busca como sitio para la elevación el chiquero que hay en el solar, asciende a lo más alto, pronuncia tres veces las palabras “no creo en Dios ni en Santa María”, y se lanza al espacio… Cuando volvió en sí quedó sorprendido de encontrarse en la cama, rodeado por sus padres y hermanos. Se le quitaron las ganas de ser duende; ¿para qué si ellos también se aporreaban?

Cuando aún no había completado sus primeros estudios en Santo Domingo unos parientes arreglaron la manera de llevárselo a Concepción. Con mucho alborozo prepara el viaje. Se imagina que en esa Concepción todo es tan maravilloso. Por lo pronto, no siente dejar a los suyos, ni los sitios y las cosas que lo han divertido: a la criada que le relata cuentos fantásticos; a El Criadero, la finca donde pasa sus mejores temporadas; al perro que lo sigue a la manga a coger nidos y mortiños.

Llegado a aquel pueblo que está muy vecino al suyo sus parientes lo entraron a la escuela privada para que continuara el aprendizaje. Encontró el maestro más original. Era un hombrecillo flaco, desmirriado y, para mal de males, tullido. Para dar sus clases tenía que valerse de mil artificios y necesitaba cirineo. En todas las escuelas de aquella época se acostumbraba el monitor: un muchacho, escogido entre los más despiertos y aplicados, se encargaba de repetir a sus compañeros la enseñanza del maestro y hasta de ayudarle en la disciplina; éste era el monitor. Con mayor razón tenía que apelar a este medio el Tullido. Disponía él de tres o cuatro muchachos a quienes pasaba, por turnos, este cargo. Pero fuera con éste o con otros medios, le era imposible poner disciplina. Los muchachos, como siempre, se aprovechaban de este defecto del maestro para hacer de las suyas. Allí sí que se acabó de tullir el pobre Tullido. Mucho impresionó al niño Tomás este cuadro. Al principio le costó trabajo sufrirlo, pero con el tiempo se acostumbró. Sin embargo, le quedó un recuerdo inolvidable y para toda la vida, según lo atestigua el cuento Dimitas Arias.

Los ratos que le quedaban libres los dedicaba a visitar ciertos sitios que le eran particularmente llamativos, como la iglesia. Allá iba no por el afán de rezar propiamente sino por el de observar y curiosear, sobre todo la sacristía, donde estaban los santos. Se complacía en establecer comparaciones de lo que veía con lo que tenían en su pueblo. Miraba y remiraba los altares, los nichos y las estaciones. Cuando había alguna fiesta religiosa, alguna procesión, no se perdía detalle; seguía al sacerdote, a los monaguillos, a los cargueros. Los rezos y los cánticos lo alelaban. ¡No había dicha igual, era la culminación del encanto! Este Tomasito, es pues, un poco místico, un poco devoto, un poco curioso. Lo atraen la liturgia, los rezos y la pompa.

Por este tiempo sus padres tenían el deseo de entrarlo a la Universidad, porque su edad le permitía ya hacer el bachillerato. Así que después de una corta permanencia en su pueblo le arreglaron viaje para la capital y lo matricularon en la Universidad de Antioquia. En ésta se estudiaba con mucha seriedad dentro de un régimen disciplinario un poco severo. Los estudiantes demostraban mucho interés por la ciencia y una mística de amor entrañable hacia la Universidad, que venía siguiendo una bella trayectoria desde su fundación. No olvidaban ellos que la habían dirigido hombres tan ilustres como José Félix de Restrepo, Francisco José de Caldas y Mariano Ospina Rodríguez, quienes le infundieron aliento perdurable.

Entre esos universitarios alegres, curiosos y dicharacheros formaba Tomás. No fue un estudiante modelo, por sus virtudes y consagración, propiamente; no porque careciera de aptitudes, de talento, de curiosidad por el saber. Es que no podía someterse a un horario de estudios. Ese genio suyo era tan particular. Levantarse temprano a repasar las lecciones, cumplir con las tareas cotidianas, hacer cuadernos, eran “empresas” que él les adjudicaba a los aplicados únicamente. Muy bien que entendía todas las explicaciones del profesor; muy bien que recordaba lo que se decía en clase. Su memoria funcionaba a las mil maravillas, registraba fielmente los datos que pasaran por ella. Particularmente le interesaba el estudio del Castellano y de la Historia, pero a su manera: con libertad, sin sujetarse a plan alguno, sin pensar en lecciones o en tareas de reconstrucción. Pero un colegio que tiene programa que cumplir y número grande de alumnos a quienes orientar, no puede abandonarlos, ni dejarlos hacer lo que les venga en gana. Eran frecuentes las observaciones de los profesores para el universitario Carrasquilla, y casi todas de este tenor: “que en ese desorden no irá a ninguna parte; que se deje de ciertas lecturas; que escriba con más corrección…”.

Dos hombres, bajo cuya rectoría estudió, le dejaron hondo recuerdo: el Pbro. José María Gómez Ángel y el Dr. Pedro Justo Berrío. Eran ellos grandes organizadores, profesores completísimos que atendían no sólo a la preparación intelectual de sus alumnos sino a su formación moral. Eran catedráticos escrupulosos, jueces estrictos, amigos bondadosos, guías expertos. Ese Pedro Justo era para todos los estudiantes el prototipo de cuanto hay de noble y elevado. Acababa de ejercer el mando supremo del Estado y entraba a dirigir una universidad; había guiado un ejército en guerra contra poderes superiores y se ponía ahora a comandar a una muchachada armada de lápices, en guerra contra la ignorancia. En la mente de Carrasquilla quedó grabado el ejemplo de esta bella vida, y años después lo manifestó, en páginas de poderosa exaltación.

En la Universidad había ambiente para todo. La cuestión política se debatía allí también. No que la cátedra sirviera para la imposición de ideas, para dogmatizar; sino que los estudiantes no podían sustraerse a la inquietud de su tiempo. Sabían ellos que la historia de Colombia hasta ese momento había sido una lucha cruenta de partidos; que las guerras civiles eran tan comunes como los caudillos; que los políticos formaban en bandos irreconciliables. Cierto que el gobierno del Dr. Murillo Toro contaba con la simpatía general porque se había pronunciado en bien de la paz y del trabajo; pero esos políticos de todos los partidos andaban en mucho ajetreo con la Constitución de Rionegro. Unos querían conservarla, otros, modificarla apenas, aquéllos, suplantarla por una radicalmente opuesta. Los estudiantes hacían eco a estas discusiones. Había entre ellos liberales radicales, independientes, conservadores, etc. Para la próxima guerra ya sabían dónde filar, ya conocían las banderas que debían defender. Carrasquilla se sentía fervorosamente liberal. Le gustaban los hombres de este partido, sus luchas y sus obras, pero carecía de la exaltación de sus compañeros; no entendía eso de formar bloques cerrados, inflexibles, alrededor de los unos o de los otros. Se inclinaba hacía la convivencia.

En agosto de 1876 estalla la revolución contra el gobierno de Don Aquileo Parra, dirigida por los conservadores de Antioquia y del Tolima. La Universidad queda clausurada porque hay que dedicar todas las fuerzas a la guerra. El joven Tomás, que no mira de buen grado esas luchas fratricidas, arregla sus maletas y vuelve al lado de los suyos.

Muy disgustados quedaron sus padres; no podían convenir con esa interrupción de la carrera. ¿Quedarse Tomasito con los estudios truncos? Ellos deseaban que fuera doctor, doctor en leyes. ¿Qué se pondrá a hacer ahora en un medio tan rústico, tan estrecho? Allí no había ocupación propia para un estudiante que venía de la universidad, para un muchacho de aspiraciones. Ya lo veían vagando por esas calles de Dios, en compañía de cuanto barbilimpio se criaba. Afortunadamente esta desocupación duró poco. El ex universitario en exilio arregló de nuevo sus bártulos y “las emplumó” para la ciudad.

Se puso a aprender sastrería. Y cuánta habilidad mostró tener en este oficio; qué reprogresos los que hizo; viéranlo tomar medidas y hacer trazos. Cuando se sintió perito en el arte de coser y de cortar volvió a Santo Domingo a explotar sus conocimientos. He allí a don Tomás hecho sastre, cortando para los parroquianos.

Cierto que no pudo continuar sus estudios en forma y en una facultad, como quería; pero en aquellas “Batuecas” seguía leyendo, meditando y recogiendo en su memoria mil observaciones que su insatisfecha curiosidad le proporcionaba. De tanto leer, y como sintiera, además, el aguijón de la predisposición, le dio por escribir. En un principio hizo pequeños cuadros literarios, con buen éxito. Hasta fácil encontraba este nuevo arte. Luego pasó a la crónica sobre sucesos del pueblo, sobre cosas familiares, y de aquí brincó a ensayarse en el cuento. Algunos amigos suyos, grandes lectores también y entusiastas por las bellas artes, maliciaron y le descubrieron sus escribanías. Conocieron los escritos de este recatado literato y los encontraron más que buenos. “Este Tomás tiene chispa”, se dijeron, y no tardaron en soplárselo a algunos conocidos muy ilustres, que tenían en Medellín. Este pregón llegó a oídos de Carlos E. Restrepo, gran animador de tertulias literarias, quien escribió a Carrasquilla nombrándolo miembro honorario de un Centro que había fundado.

Cierto día aparece en una revista de la ciudad un cuento muy ingenioso que evocaba, en lenguaje familiar, un delicioso episodio de la infancia. Tenía por título Simón el Mago, y venia firmado con seudónimo. Pero a los lectores les quedó muy fácil descifrar el nombre de Tomás Carrasquilla. El cuento los deja bien impresionados, y para corresponder a la curiosidad que suscita, su autor envía otro. Esta buena acogida que recibe de quienes dirigían y representaban la cultura de la Villa, lo estimula. Entonces, se da a preparar una novela de carácter regional. La paz de su parroquia le parecía ambiente eficaz. Allí podía evocar episodios reales, la vida de la tierra; pintar fielmente tradiciones y costumbres; escoger personajes característicos; tomar el lenguaje nativo.

Con mucho entusiasmo se empeñó en aquella tarea. Fueron largos días de preocupación, de obsesión continua. Vaciló entre el triunfo y la derrota. Tenía desmayos continuos. ¿Sí gustaría una obra que hablaba de costumbres? ¿Tendría valor e interés una novela que carecía de complicaciones psicológicas, de situaciones conflictivas? Empeñados tenía su reputación y su amor propio. Él había sostenido, junto con Carlosé, en una reunión del Centro Literario a que asistiera, que en Antioquia había “materia novelable”, contra el parecer de todos los demás socios; y se había comprometido a probarlo, por designación que en él hiciera Carlosé. Adelante, pues, con la novela.

Cuando da el último toque a ésta se prepara para viajar a Bogotá, en calidad de paseante. Allí aprovecharía las circunstancias y los recursos para publicarla. Dice y hace, pero antes de publicarla, se la lleva a Pedro Nel Ospina, para que la conozca. Éste la encuentra muy interesante: allí esta Antioquia, la Antioquia que él quiere. Lo que no le satisface es ese título que el autor le ha puesto: Tocinos y Tasajos. Le inventa otro más bonito y acorde con el tema: Frutos de mi Tierra.

En 1896 la estaba leyendo el público. Después de larga lucha su autor se encontraba satisfecho, y, más, oyendo los conceptos favorables y elogiosos de Rafael Uribe, de José Asunción Silva y de Antonio José Restrepo. Muchos opinaban que era la primera novela colombiana y comparaban a su autor con Pereda, cuyas obras se leían por entonces con gran interés.

Esta fama proporciona a Carrasquilla grandes y buenas amistades. Él tiene también su manera personal de conquistarlas: es un antioqueño atrayente que no llega a los 40 años, que viste con alguna elegancia y conversa donosamente.

Bogotá contaba con muchas atracciones. Carrasquilla las aprovecha, y escribe extensos relatos sobre ellas, en cartas que envía a la casa. Pero llega el momento de volver a Medellín. Se siente feliz con el regreso; en esta ciudad ya se han establecido los suyos y lo reciben con gran regocijo.

De todas las tertulias lo reclamaban sus amigos. Era el tiempo en que nuestros literatos se citaban para conversar y comentar libros, autores y modas artísticas. Lo pequeño de la ciudad, la sencillez de la vida cotidiana y el buen ánimo, facilitaban estos tertuliaderos. A veces los socios más animados recogían aquellas inquietudes y las comunicaban al público en revistas misceláneas. Así nacieron Alfa, El Montañés, La Miscelánea. Había un fervor por lo terrígeno, por lo propio nuestro que ciertos factores estimulaban, como la novela española, muy leída en ese tiempo, el temperamento individualista del antioqueño, el aislamiento, el apego a la tradición. Las producciones de Carrasquilla encontraron, pues, un ambiente maravilloso. Ya lo reputaban como el abanderado del movimiento literario de Antioquia.

Hacía el año de 1908 lo llamaron de las minas San Andrés, vecinas a Sonsón. Le proponen que establezca la proveeduría, de su propia cuenta, en compañía de su sobrino Rafael Naranjo. El novelista se convierte en comerciante, en proveedor de víveres e instrumentos mineros. Y para que el negocio le resulte redondo organiza el tiempo: vende a ratos, asiste de curioso al laboreo de las minas y hasta aprende a sacar el oro; lee varias horas y también escribe.

En aquel destierro le da por hacer crítica. Se sienta y escribe unas homilías que resumen su credo literario. Son el fruto del artista que en el retiro y tranquilidad de la soledad formula sus doctrinas estéticas. Las homilías levantan una polvareda, sobre todo entre los modernistas, porque su autor ha atacado duramente lo que él llama extravagancias del modernismo, después de elogiar a los clásicos y de predicar sencillez en el arte. Hay replicas duras y a ellas contesta don Tomás con nuevas homilías, más picarescas, más irónicas, más eruditas.

En la proveeduría permanece poco tiempo: aquel negocio iba mal. Vuelve a Medellín, y no tarda en pasar de aquí a Bogotá, como empleado del Ministerio de Obras Públicas.

En cada puesto, en toda actividad, recoge experiencias. Él es un novelista de vocación que vive urdiendo planes en su imaginación y, como los dibujantes, haciendo bocetos. Tiene del arte altísimo concepto y, por lo mismo, gran aprecio del artista. Éste, según él, debe vivir en tensión espiritual, en preparación diaria. Su alta misión lo hace ser responsable, lo obliga y le exige.

En Carrasquilla, antes que menguarse, se ha acrecentado la pasión, “el dulce vicio de la lectura”. Sólo que ahora es más ordenado, más metódico. Los clásicos españoles le merecen gran devoción; los encuentra profundos, sencillos, claros. Lee con interés las novelas de Pereda, de Galdós, de Alarcón, de Blasco Ibáñez; conoce a Verlain, a Vigny, a Teófilo Gotier, en su lengua propia; Leopardi, Carducci, D’Amicis, tampoco le son desconocidos. Se interesa por estudiar las doctrinas gramaticales y todo lo relacionado con su idioma materno; por eso, en su biblioteca no faltan las Apuntaciones Criticas, de Cuervo, ni los tratados del señor Caro. Por la historia sigue mostrando el mismo entusiasmo que cuando era estudiante de la universidad.

Se dedica a escribir novelas y a colaborar en algunos periódicos. De su ingenio han brotado nuevas obras que acrecientan su fama dentro y fuera del territorio patrio: Salve Regina, su novela preferida, delicada y evocadora; Entrañas de niño, sentimental y hogareña, autobiografía de Tomás niño. ¿Quién olvida la infancia? Ese mundo donde hay dolor y alegría, como en el mundo de los viejos, sigue presente en nuestros actos, resurge continuamente. Entrañas de niño lo evoca, lo revive bellamente. Son páginas en que el psicólogo que hay en Carrasquilla se convierte en literato o viceversa. El Padre Casafús. Quien desee conocer algo de lo que era la política en nuestras aldeas, el ambiente de gazmoñería en que se movían nuestras gentes, el mal empleo que se hacía de la religión, la ignorancia y la superstición de una época, que lea esta novela.

Como era natural, Carrasquilla se convierte en guión y centro de los literatos. Para la ciudad es el personaje interesante que atrae las miradas, que incita a los curiosos. Para los turistas, es una visita obligada. Las personas ilustres que llegan a la ciudad van a conocer al primer novelista colombiano, antes de abandonarla. Y no los deja defraudados: él es afable, sencillo y franco. Su charla es una miscelánea de cuentos picarescos, de anécdotas y de comentarios sobre mil y un temas. Dibuja caricaturas con las palabras, como en sus novelas. Sabe mucho de genealogía, de antigüedades, de historias. Cuando las personas que se le acercan son sencillas, sin pujos de grandeza, su entusiasmo se desborda, les habla sin tapujos ni ceremonias usando de un lenguaje puramente antioqueño. Cuando se le hacen los orgullosos y presumidos, su actitud cambia, frena su facundia, se torna un poco incisivo y hasta sarcástico.

Don Tomás pregunta, indaga; quiere conocer todo lo que pasa, los pequeños y los grandes acontecimientos. Lee libros, revistas y periódicos de América y de Europa que comenta, sin embarazo, con sus amigos.

Los literatos en cierne se le acercan también. Desean oírlo, quieren conocer sus opiniones, y, a veces, le llevan sus ensayos para que él les dé el visto bueno. El “Maestro”, como lo llaman a ratos, los lee, se sonríe picaronamente y pronuncia el fallo con toda franqueza. A los que desean, de veras, aprender a escribir, les da esta receta continuamente: “lea los clásicos, lea los clásicos”.

El Maestro se acerca a los setenta años. En la vejez, el alma se alimenta del pasado, se sustenta de recuerdos. En esta época ya han desaparecido para el hombre muchos de sus mejores amigos y con ellos parte de su existencia. Se inicia entonces la “invasión de la soledad”. Queda como única evasión el recuerdo; él le fortalece y le lleva a revivir las horas felices que pertenecen al tiempo lejano. El cuerpo empieza a morir, pero el espíritu, en cambio, cobra alas y se aliviana de todo peso. En este instante los eternos valores se insinúan más verdaderos que nunca, tocados de belleza inefable, y a ellos se entrega el hombre para vivir la última jornada. Tal sucede a don Tomás. Cierto que ha perdido el vigor físico, que tiene agotada la vista, pero su lucidez mental no ha sufrido mengua. Se siente más religioso que antes, más amante de la belleza, en todas sus formas, más apegado a su familia y a su tradición. Todavía conserva la esperanza de escribir varias novelas y de colaborar, de vez en cuando, para los periódicos y revistas. Ahora sus allegados le oyen narrar frecuentemente una serie de episodios ocurridos por allá en la época colonial, en uno de nuestros viejos pueblos. Tienen algo de verdad, mucho de leyenda; los ha recogido en paliques de viejas que los recibieron de sus abuelas, y en cronicones que yacen relegados al olvido en antiguos armarios. Él goza haciendo el relato, y tanto lo anima, tan variado colorido le dan sus palabras de cuentista, que lo empujan a que convierta en novela esas fantasías. A ello se da con entusiasmo, con cariño filial, porque en la novela piensa revivir muchos rasgos, muchas características de sus nobles ascendientes que vinieron de aquellas Andalucías a establecerse en el Nuevo Reino. La historia novelesca de La Marquesa de Yolombó, del San Lorenzo de Yolombó, rico en oro y en gestas, cobra forma, revive entre evocaciones coloniales de sabor picaresco, en las páginas de un vástago de Taita Moreno.

Ésta de Carrasquilla es una vejez dolorosa. El velo que ha empezado a taparle los ojos se obscurece cada día, se empaña más con el transcurso del tiempo. El mundo exterior se le torna brumoso; poco a poco desaparecen los objetos, y al final todo queda sumido en tinieblas. Ciego como está tiene que permanecer encerrado. Sentado en una silla se pasa largos ratos pensando, vagando libremente por los territorios de su rico mundo interior, oyendo leer. Su querida hermana Isabel, sus sobrinos, lo rodean de cariños y de atenciones. Hacen turno para leerle, para tomar nota de lo que él va dictando. De noche, él se encarga de los rezos. Siempre ha sido profundamente religioso, devoto sin gazmoñería ni superstición. Que lo digan sus novelas, sus “Cuentos de Tejas Arriba”, y, sobre todo, aquellas “Dominicales”, como Oh Salutaris Hostia, en que el creyente convencido que hay en él resplandece pleno de fe viva. En su boca las oraciones cobran belleza, desde el fondo del alma le salen las palabras que pronuncia con delicada corrección, pensando en el santo a quien se dirigen, y, por eso, suenan a corazón. ¡Qué bonito reza el Maestro!, dicen los que lo escuchan.

Para sacarlo de este tormento en que lo tiene sumido la enfermedad de los ojos, su familia dispone que lo operen. A la operación sigue gran expectativa: ¿volverá a ver? En aquellos momentos pensaría don Tomás en Pablo, el ciego de la novela de Galdós. Llega el momento solemne; quitan la venda: la mano maravillosa de Bernal Moreno ha logrado despejar las cataratas. De nuevo vuelve Carrasquilla a ver el mundo que lo rodea, pero sólo por un ojo. El dolor sentido en aquellos días de ceguera, la consternación producida por la enfermedad, la amarga sensación de soledad, se convierten en una nueva novela. La ha dictado pacientemente a los suyos, capitulo por capitulo. Es su obra póstuma y la más larga de todas: Hace tiempos.

Los últimos días son de sufrimiento: tiene gangrenado el pie. Cada hora le trae más martirio porque la gangrena crece despiadadamente. Para evitarle mayores males le amputan el pie.

Y un día del mes de diciembre de 1940 muere don Tomás Carrasquilla, pacífica, religiosamente.

Medellín, marzo de 1949

Fuente:

Upegui Ortiz, Humberto. Memorias de un hombre sin importancia. A&Q Editores, Medellín, agosto 30 de 2008.