Presentación

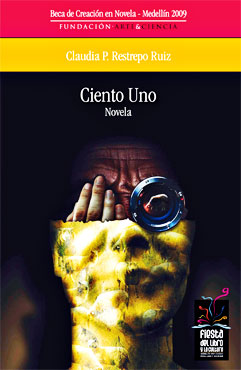

Ciento uno

—Junio 14 de 2012—

* * *

Claudia P. Restrepo Ruiz (Medellín) es, según sus propias palabras, amante de la tertulia y de los cuentos que se brindan como el vino, de las historias leídas a viva voz. Le gusta escribir más que ejercer como administradora de negocios, carrera que cursó en la Universidad Eafit. “Ciento uno” es su primera novela publicada, pero también ha escrito cuentos, de los cuales dos fueron incluidos en antologías preparadas por Yurupary en 2008 y 2009. Colaboradora de El Pequeño Periódico, en la actualidad se halla explorando una nueva novela.

Presentación de la autora

por William Rouge

![]()

* * *

Antonio sufre el trastorno bipolar. Es decir, está enfermo de la mente. Para muchos esta enfermedad corresponde al mundo moderno, pero es tan antigua como la humanidad. En esta novela, la autora, con un lenguaje sencillo y salpicado de humor, le sigue el paso al personaje que sufre el trastorno hasta tejer un cuadro con las experiencias aportadas por él mismo. El hombre siente que lo abruma la filosofía pero es incapaz de pensar con profundidad. Todo lo agobia: la comida, el sexo, la soledad, el psiquiatra, la compañía de su mujer. La idea de la muerte lo persigue de tal manera que elabora una lista de las formas como quisiera morir y que van desde un tiro en la cabeza hasta la hipotermia, la inanición o una descomunal borrachera. También considera la posibilidad de conseguir el almohadón de plumas de Horacio Quiroga.

Como no puede dormir, Antonio recurre a la técnica de contar las ovejas que saltan una cerca de alambre. Pero hay una oveja, la última, que se niega a saltar, le discute, se rebela. Un excelente recurso que nos pone sobre aviso del talento de la autora para desarrollar un monólogo que se convierte en eje central de la obra. Cuando el personaje es consciente de su trastorno, se cura.

Antes de descubrir un mundo nuevo a los lectores, la autora lo ha descubierto primero, entregándonos una obra literaria que es esencialmente una investigación. En Ciento uno la realidad parece ficción y los personajes se pierden y rescatan a través del amor.

Para la Fundación Arte & Ciencia es motivo de orgullo presentar a la nueva escritora que irrumpe en la narrativa colombiana con esta historia que conmoverá a quienes la lean.

Los Editores

* * *

Claudia P. Restrepo Ruiz

* * *

Ciento uno

—Capítulo I: Insomnio—

No puedo dormir; ya son las tres de la mañana y no puedo dormir. Antonio se acostó temprano, a eso de las ocho y ahora, a las cuatro de la mañana, aún no se ha podido dormir. Trata de olvidarlo pero el reloj no deja de recordárselo —minuto a minuto— sobre la consola. ¿Qué pasa? Es su fantasma otra vez. No tiene mayores preocupaciones, al menos eso cree; su trabajo va bien, su hija está bien y su mujer, bueno, su mujer duerme a su lado. ¿Entonces? ¿Por qué será que su cerebro no se apaga? Su única y gran preocupación es ésa, no poder conciliar el sueño.

Me levanto; voy al baño. Regreso a la cama y no paro de dar vueltas; me acuesto boca arriba, de lado, en posición fetal, boca abajo, en todas las posiciones imaginables, y en ninguna me siento cómodo. Cierro los ojos, los abro, busco sombras en el techo, en las paredes, me volteo otra vez —suspira— pienso en todo lo que debo hacer hoy: en las cuentas por pagar, el trabajo en la fábrica, comprar la leche para Paula, ir a visitar a mi mamá… Y trato de pensar en algo lindo, una playa quizás, un lugar lejano y tranquilo donde el sol me acaricie, haya brisa y siempre esté el mar. Pienso en esto y trato de relajar mis músculos, mis piernas cansadas, lo intento pero no es posible. Antonio está tenso, preocupado, se siente extraño, tiene taquicardia, se siente ajeno al cuerpo que le pertenece. Está cansado y no llega el sueño y su espera lo hace sentir aún más intranquilo.

Transcurren los minutos en una sucesión de segundos interminables que le recuerdan lo mismo: no puede dormir. Mira el reloj y son las 4:04 a.m. Cierra los ojos y siente que pasa mucho, mucho tiempo… cuando los abre son las 4:06 a.m. No puede ser. Se levanta y va a la cocina por un poco de leche caliente, su tía dice que ayuda. Se la toma, se quema. Ay, quema. Regresa al cuarto. Su mujer duerme profundamente. ¿Ovejas? Sí, ovejas… se le ocurre que puede comenzar a contar una, dos, tres, cuatro, saltando la cerca. Alto, una se detiene: no puede saltar. Mira la cerca, su rebaño al frente y la fila de hermanas detrás. Beee… Beee… la cerca se pierde más allá de lo que su vista le permite alcanzar. La oveja lo piensa, medita, es un cuello de botella. Debe hacer algo; se decide, se agacha y pasa por debajo. 102, 103, 104… Antonio bosteza; por fin volvió el sueño. No, qué va, es puro cuento. Fue un instante, sus párpados han olvidado cómo se induce el sueño. Decide entonces seguir a la oveja rara —no es negra—, es una oveja común en un prado cualquiera sin pastor. Un momento: el pastor es él, y el lobo, bueno, el lobo es su mujer. Todos parecen tranquilos menos Antonio, que está angustiado porque no ve ovejos… ¿Existen acaso los ovejos? ¿O son ovejas macho? Qué preguntas las que se hace; ¿te las has hecho tú? ¿Sabes por casualidad lo que le ocurre a un hombre como él, que no puede dormir? ¡Qué va!, qué vas a saber tú de eso. No hay nadie, somos millones de habitantes en el mundo y la mitad a esta hora duerme; la mitad menos uno. Seguro hay más pero el insomnio de otros no me preocupa, sólo el mío es insoportable. ¿Será que estoy en el hemisferio equivocado? Quizás es mejor si viajo. ¿Y si voy siempre al hemisferio de los despiertos y me paro en Greenwich y según el sueño elijo el hemisferio?

Tal vez sea su ausencia, el no escuchar una palabra suya durante días, su silencio, lo que lo ha inundado de melancolía. Los recuerdos son pasajes que se borran con el tiempo, pasajes que la mente aviva en busca de alegría cuando en realidad no traen más que la pena de saber que esos días ya no existen. Los recuerdos de Mara son momentos que Antonio sueña no haber perdido, momentos que espera volver a vivir; de la misma manera como aún la espera, ha dispuesto todo para su regreso, hasta el refresco de avena que en su casa nadie toma acompaña a los de mora en la despensa, y como no puede salir a su encuentro y buscarla en el bar, Antonio se pregunta: “¿Qué es lo que sigo esperando?”. Las noches transcurren en silencio y su regreso parece cada vez más un sueño, razón por la cual él decide regresar en el tiempo para sentirla a su lado aunque sea por un momento tan angustioso como puede ser la evidencia de que es sólo un producto de su pensamiento. Está loco, tal vez porque desea hacer eterno ese penoso momento de tal modo que la sentará a su lado, le hablará despacio, comprará más refrescos de avena para ella aunque no haya más espacio en la despensa, pondrá su plato en la mesa aunque su mujer se disguste, lo pondrá frente al suyo hasta que su mujer se vaya y acepte su derrota. Ella es la reina. Antonio le prenderá velas de día y de noche, como a los santos, hasta que un fuego arrase con todo y la incendie, y Antonio no pueda más y se siente a llorar. No, nunca podrán decir que él está loco, si la sintió a su lado durante un momento así no fuera eterno. Antonio no soportaría dos ausencias.

Se movió el lobo. Cuidado ovejas que seguro nos quiere comer, a mí primero que a ustedes y no tengo fuerzas para defenderme. Se movió otra vez y me mandó la mano, ay no, ese si no parece dormir nunca, jamás ha padecido insomnio pero se hace el huevón o el dormido. ¿Qué hago? Se levantó el lobo. Siempre se levanta a las cinco, le da una vuelta, lo mira con esos ojos grandes antes de comenzar un día más de labores y oficios. El lobo sí sabe lo que es dormir. “Oveja… oveja: sí, tú, la 101; acompáñame que hoy será un día duro”. Tiene razón, hazle caso, ve y sálvalo de ese lobo que sólo se come a las que saltan la verja.

Ahora es un lobo, pero cómo extraña su recuerdo: ¡Susana era tan distinta! Antonio insiste en conservarla como era aunque de la mujer que amó en ella no quede ni la sombra; la mujer que amó, no la mujer que quiere, aquella que lo impactó por su inteligencia y lo cautivó con detalles, esa mujer de mirada profunda y manos inquietas, la amiga que ahora busca y a veces no encuentra; la amiga que lo hiere con palabras, pretendiendo que reaccione y se alivie, esa amiga que ya no sabe si aún lo quiere. ¿Por qué insiste en conservarla como era en lugar de abrir los ojos y aceptarla como es?… eso implicaría olvidar lo que alguna vez fue. Antonio tendría entonces que llorar con ganas, juntar sus fuerzas, tomar la decisión de dejarla, destruir el cuerpo del recuerdo y evitarla en su camino. Frecuentar otros lugares, transitar otras calles hasta sentirse listo y hacer la prueba, simular un encuentro, verla de nuevo. Sería grandioso, pero ahora Antonio siente tanto que no vale la pena ni hacer el intento. Antonio es adicto a ambas. A Susana por su aroma, como Grenouille a otros perfumes, a sus ojos buscándolo cada mañana al despertar, a sus abrazos y a los besos que le niega, adicto a sus labios pronunciando su nombre, obsesionado con quererla hasta sufrirla. Sólo quiere volver a amarla, borrar la huella de La Mara. Quiere volver a sentirse subyugado y amar a Susana aunque a veces no sienta deseos de verla —y ella tampoco—, dejar que el tiempo corra en medio de una adicción sin límites, con una buena dosis de pasión y otro tanto de cariño aunque ella sea agua y él fuego, dos principios elementales que no pueden fundirse.

Antonio se pierde en sus divagaciones cuando sale el sol, el reloj le recuerda la pesadilla diurna de Gregorio Samsa cuando debe ir a trabajar, pero no puede: hoy se siente débil, aunque, como a todos, le toca resignarse. Se levanta, desayuna sin hambre, se toma la pepa a regañadientes, se lava los dientes por aquello del sabor a metal en la boca y sale hacia su trabajo.

Llega con la puntualidad obsesiva que lo caracteriza, ni un minuto antes ni uno después, marca la hora en su tarjeta y se dirige al telar. Al inmenso telar de colores donde debe buscar un imperfecto, una mínima variación o diferencia en los hilos de la urdimbre. Con una sola basta. Si encuentra una, salva el día sin contratiempos; pero si no, Antonio está en problemas: podría ser destituido con la misma facilidad con la que fue contratado, lo cual sería grave porque además de la paternidad también tiene que costear sus estudios. En la fábrica, su empleo se basa en la agudeza visual. Mas ¿con este sueño y cansancio quién busca? ¿Podrías tú? Recuerda a su oveja, la 101, y le pide ayuda, la invita a ser parte de su oficio; entonces llega de repente, lo mira como si fuera un inquisidor y le da la espalda para marcharse. ¿Qué hizo? Mira la tela: claro, cómo le iba a ayudar si la oveja, su 101, está empelota después de la esquilada. Es su lana lo que ahora debe mirar. “Atención: hay un punto negro cerca de la bobina principal”. Paran el telar y bajan la tela del carretel. “Muy bien” —le dice el supervisor—, “se ganó el día; vaya a su casa a descansar”.

Antonio regresa antes que el lobo, al menos eso cree hasta que ve la mesa dispuesta, con el jugo servido. Jugo porque el lobo no lo deja tomar gaseosa, con todo y lo que le gusta; dice que las bebidas oscuras ahuyentan el sueño cuando el que se espanta es él, con estas ganas del flamante líquido negro y del café que también le tienen prohibido.

Extraña los años anteriores, aquellos en los que la depre no existía, la vida en casa de sus padres. Su perro, cómo era de bueno tener a Rufo; él no era como el lobo, el lobo odia a los perros. Rufo era su ángel guardián, sus ojos grandes y dulces de labrador estaban siempre presentes para seguirlo, jamás para hacerle un reproche. Si tenía insomnio, Antonio simplemente se iba para la sala de estar a ver la televisión y comer crispetas con coca-cola en compañía de Rufo. Amanecían uno al lado del otro y siempre en la madrugada llegaba un poco de sueño, apenas una siesta pero suficiente para no sentir que la noche pasó de largo y tener fuerzas para ir al colegio y estudiar: Era otro tiempo.

Ahora, Antonio suspira resignado frente al frasco de pastillas. El arco iris de pastillas que debe tomar cada noche y que sin embargo evita. Con ella, el lobo, claro que se las toma. Ella supervisa que las trague y le hace abrir la boca en busca de evidencias. Pero él finge que se las toma y las bota. Todas menos una. La azul. La pastilla azul es para dormir, al menos es lo que le dicen pero ya no está muy seguro, porque lleva tres noches sin dormir, no una ni dos sino tres noches y ve a la oveja, la 101, y siente que la muerte lo incita; susurra: si duermes… mueres. ¿Y así quién puede dormir?

Fuente:

Restrepo Ruiz, Claudia P. Ciento uno. Fundación Arte & Ciencia, Medellín, 2012.