Presentación

Camilo, el

cura guerrillero

—Octubre 17 de 2013—

* * *

Walter Joseph (Joe) Broderick nació en Australia en 1935. En Santo Domingo (República Dominicana) y en el Perú trabajó como sacerdote católico. De esa época (1961-67) data un interés por la problemática cristianismo-revolución que lo llevaría a estudiar la vida y obra de Camilo Torres. Después de renunciar al sacerdocio, ‘Joe’ Broderick se ha desempeñado, por turnos, en diversos oficios, desde taxista hasta guionista. De su autoría también son las biografías “El guerrillero invisible” (sobre el cura Pérez) y “Samuel Beckett – La tragicomedia de la vida”, así como los textos “El imperio de cartón” y “Fall from Grace”. Ha traducido al castellano “Song of Myself” (Canción de mí mismo) de Walt Whitman y una antología en edición bilingüe del poeta irlandés Seamus Heaney, Premio Nobel de Literatura 1995. Así mismo, para teatro ha traducido obras como “Oleanna” de David Mamet, “El amante” de Harold Pinter y “Closer” de Patrick Barber, la mayoría de ellas montadas con éxito por el Teatro Nacional de Bogotá. En 2006 fue estrenada su versión de “Hamlet” de William Shakespeare en el Festival Iberoamericano de Teatro y tuvo una temporada de tres meses en el Teatro La Castellana de Bogotá. Broderick ha dictado numerosos seminarios y talleres sobre Shakespeare y Beckett y desde hace varios años es profesor invitado de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, donde dicta un semestre sobre la obra de Samuel Beckett. En 2010 debutó en el teatro con su interpretación de “Primer amor”, monólogo de este autor, cuyo texto tradujo y editó él mismo. En 1989 fue el editor encargado de “Las cartas de Ripol” de Fernando González para la Editorial El Labrador.

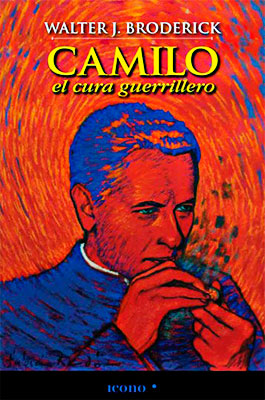

“Camilo, el cura guerrillero”, su biografía de Camilo Torres, fue publicada originalmente por Doubleday de Nueva York en 1975. A lo largo de cuatro décadas, la obra no ha dejado de estar presente en las librerías de Colombia. Esta, su nueva edición (la octava), ha sido publicada por Icono Editorial. La presentación en Otraparte estará a cargo del mismo autor, quien nos contará las historias detrás del libro: cómo llegó a escribirlo, cómo fue el complejo proceso de investigación, las dificultades que encontró en búsqueda de los personajes que habían estado cercanos a Camilo en distintos momentos de su vida, los documentos que tuvo que desenterrar y, especialmente, los peligros que corría, ya que agentes del Estado lo perseguían por subversivo mientras los guerrilleros lo tenían en la mira, convencidos de que era un agente de la CIA. Broderick, australiano de nacimiento, lleva 44 años en Colombia y obtuvo la nacionalidad en enero de 2013.

* * *

* * *

Todos buscaban sacar de Camilo Torres algo distinto de lo que él tenía que dar. Pero lo que daba, en cambio, se perdía en el aire sin el menor efecto. Así ocurrió con su proclamación desde el monte, concebida para provocar un levantamiento generalizado y que solo produjo un encogimiento de hombros en los cafés de Bogotá: “Ahora sí lo van a matar”. Y así ocurrió con su propia muerte —en su primer combate, intentando ganar su primer arma de guerra—, que fue recibida con absoluta indiferencia: “Completamente normal”, opinó Guillermo León Valencia, presidente de la República; “Un traspié en la lucha”, informó Insurrección, el boletín del ELN. Desde el mismo momento de su muerte era ya la vida de Camilo Torres como una ola en el mar.

¿Se justifican entonces las 400 páginas de Walter J. Broderick, su talento, su pasión, su laboriosidad investigativa, y la paciencia del lector, para contar la historia de un fracaso? La respuesta a esta pregunta retórica está en esas mismas 400 páginas, a lo largo de las cuales la paciencia del lector se va transformando en entusiasmo, en interés y en admiración. Entusiasmo por la novela, interés por la reconstrucción histórica y sociológica, y admiración, finalmente, por la grandeza trágica del personaje. Su grandeza de hombre: no menguada, sino al contrario acrecentada, por su fracaso como cura, como político y como guerrillero.

Antonio Caballero

* * *

Walter Joseph (Joe) Broderick

* * *

Camilo, el

cura guerrillero

—Fragmento—

Capítulo i

El fin

El 15 de febrero de 1966, a las ocho en punto de la mañana, el subteniente Jorge González Alarcón de la Batería de Morteros 120, Unidad de Fusileros, Quinta Brigada, Santander, Colombia, se dirigió a la fila de soldados formados frente a una casa campesina donde habían acampado la noche anterior. Tanto el oficial como la tropa sufrían los estragos de diez días de patrullaje en una región selvática.

—Hoy comenzamos la última jornada. Emprendemos la marcha a las nueve. En dos horas llegaremos a la base militar de El Centenario.

Los soldados sonreían, relajados.

—Pero no hay que descuidarse. Estamos en zona peligrosa. Anden con suma cautela.

El subteniente se dio media vuelta, de repente, al notar que alguien se movía a su espalda. Un hombre emergió de la casa, caminaba hacia el monte. Se detuvo, clavado por la mirada del militar.

—Con su permiso, mi teniente. Voy a pasar —dijo con voz de disculpa.

—Acérquese —ordenó González—. ¡A ver sus papeles!

El campesino hurgó en sus bolsillos, para sacar una vieja tarjeta arrugada.

—No sirve. Está vencida. Muéstreme su salvoconducto.

—Se me olvidó, mi teniente —contestó nervioso.

El militar también se estaba poniendo nervioso. Para disimular empezó a interrogarlo a gritos.

—¿A dónde va?

—Pu’aquí, mi teniente, pu’el monte. A buscar un macho que se me perdió…

—¿Y los bandoleros? ¡No se haga el pendejo! ¿Por dónde andan?

—No sé, mi teniente. Ante los ojos de Dios le juro que ni los conozco.

Bien sabía González que los campesinos no soltaban información. Que la mayoría estaba de parte de los guerrilleros. Que estaban resentidos por las columnas de soldados que andaban siempre pisoteando los sembrados, confiscando “mercaos” y metiéndolos presos. Dejó pasar al campesino y se dirigió de nuevo a la tropa.

—Repito. A las nueve marchamos. En fila india. El pelotón formará tres escuadras. Nueve soldados en cada una. Los de la primera andarán bastante distanciados. Diez metros entre cada uno.

Con esta medida pensaba reducir el peligro de emboscada. Cuanto más espaciados marchaban, más difícil sería que los cercaran. Le inquietaba el encuentro con el campesino. Recordaba además las instrucciones de su capitán: “En esos montes está el cura Torres. Y lo vamos a joder”. Hacía poco Camilo Torres se había integrado a la guerrilla. En seguida los jefes militares habían ordenado nuevas operaciones de seguridad, interrogatorios, duplicación del patrullaje. Convertían a los soldados en policías.

El pelotón de González había pasado demasiado tiempo en esta patrulla. Habrían regresado días antes, de no haber sido por una falla en el radiotransmisor. Estuvieron perdidos durante cuarenta y ocho horas en el Cerro de los Andes hasta captar señales nuevamente de El Centenario. Se aconsejaba mantener contacto permanente con la base. Tres semanas antes los guerrilleros asaltaron una patrulla similar en un lugar llamado Los Aljibes, a pocos kilómetros de distancia, donde mataron a dos soldados. Los bandoleros no bromeaban. González deseaba salir de la zona de peligro y estar al abrigo del cuartel.

A eso de las nueve dio la orden al sargento Castro, su segundo en el mando, de que formara a los hombres. Castro llamó a la primera escuadra.

—¡Castellanos! ¡Navarro! ¡Patarroyo!

No lo sabía, pero pasaba una lista de muerte.

En el cuartel general de Bucaramanga, el comandante en jefe de la Quinta Brigada, el coronel Álvaro Valencia Tovar, aguardaba ansioso algún informe de la zona de El Centenario donde operaban, entre el Cerro de los Andes y la Cordillera de los Cobardes, el líder guerrillero Fabio Vásquez Castaño y el Ejército de Liberación Nacional. El coronel estaba informado, por fuentes de inteligencia militar, que el padre Camilo Torres militaba con ellos. Hasta el año anterior, el coronel había colaborado con Camilo como un amigo. Ahora, lo combatía. Torres y sus compañeros constituían una amenaza para el gobierno. Para atraer su fuego, el coronel había enviado de carnada a un pelotón de patrulleros.

Al cabo de una hora de marcha forzada, el subteniente González y su patrulla de soldados atravesaban una zona de selva tupida. Los rayos del sol se filtraban por entre los árboles dibujando rompecabezas de luz y sombra en los helechos. El canto de un pajuil sonaba en unas ramas altísimas. Los patrulleros caminaban entre troncos caídos y raíces gigantescas. Un soldado se deslizó, perdiendo el equilibrio. Se levantó de prisa para continuar la marcha.

Andaban en silencio, cada cual con sus propias preocupaciones. José Torres, soldado raso, pensaba en Simacota, un pueblo que los guerrilleros habían invadido un año atrás. José estuvo en el pelotón enviado para liberar a Simacota. Por poco lo acabaron. A dos metros vio a los insurgentes matar a un soldado y llevarse su fusil. Desde entonces, en cada patrullaje, sentía a sus espaldas la presencia de francotiradores.

Encabezaba la segunda escuadra el soldado Solano, campesino pobre, recién ingresado al Ejército. Si hubiera podido juntar un poco de dinero, habría comprado su tarjeta de servicio militar. Así no tendría que caminar por la selva sirviendo de blanco para guerrilleros. En Los Aljibes le tocó presenciar la muerte de dos compañeros. Los guerrilleros les habían quitado todo, hasta las botas. Solano no lo olvidaría nunca. Fue su primera acción.

Osma Villalobos se llamaba el soldado que hacía el número cinco en la primera escuadra. Hacía poco, el propio coronel le había echado un terrible rapapolvo. Ocurrió después del desastre de Los Aljibes. Valencia Tovar hizo inspección en el campamento. Estaba furioso. “Parece que algunos esquivan la pelea. A ver, soldado —se fijó en Villalobos—. ¿Quiere regresar a su casa?”. Villalobos habría regresado feliz. “No, mi coronel —respondió—. Estamos aquí es para pelear”. Ahora marchaba detrás del sargento Castro hacia el punto de mira de alguna metralleta enemiga.

Más allá del sargento, Villalobos divisaba al subteniente González. Adelante, Navarro y Alarcón. Los abrecaminos. Mejor dicho, señuelos. En caso de emboscada, recibirían las primeras balas.

El subteniente se detuvo por un momento para observar el denso follaje de plantas tropicales en la empinada loma a su derecha. Las escrutaba en busca de algún movimiento, una forma extraña, el destello de ojos ajenos.

Un soldado, Marco Antonio Higuera, adelantó a Villalobos y al sargento y acercándose a González le pidió permiso para coger un plátano. Señaló el platanal a la izquierda en la pendiente que daba al río. “Bueno”, contestó el subteniente, e Higuera rompió filas. La columna avanzó. A su izquierda corría el río, treinta metros abajo. A la derecha, una jungla impenetrable.

Higuera no alcanzó el platanal. Sintió como si una punzante descarga eléctrica le abrasara el cuerpo, las piernas, la mano. Todo el bosque se estremeció, crujió. Unos soldados cayeron, otros se precipitaron cuerpo a tierra. El subteniente yacía boca abajo, quieto como un muerto, a unos pasos de su fusil.

El sargento se echó a tierra, rodando hacia la orilla del río. Una bala le mordió el brazo. Hizo un hueco en la maleza, se ocultó entre raíces, zarzas, sombras. Alzó la carabina.

De pronto cesó el tiroteo. En seco. Silencio. No se oía ni un pájaro. Los soldados se arrastraban en busca de refugio, cavando escondites. Algunos parecían muertos. El subteniente no se movía. Pasaron los minutos. Un susurro de hojas. Se vislumbraba una silueta. Alguien se inclinaba sobre el subteniente. El sargento Castro lo vio desde detrás de las sombras de su parapeto. Apretó el gatillo. El hombre cayó.

—¡Acábalo! —ordenó el sargento al soldado más próximo.

El soldado Villalobos (“¿Quiere regresar a su casa, Villalobos?”) avanzó con cautela y disparó a quemarropa contra la costilla izquierda del hombre caído.

Se oyeron gritos: “¡Alguno está escondido ahí abajo!”.

Otra silueta de un hombre que jalaba al que había caído. El sargento lo alcanzó. Un tiro. Dos, tres, cuatro, cinco. Un guerrillero acribillado.

El soldado Higuera, herido, sintió un hombre inclinado sobre él. Cerró los ojos. Dejó de respirar. Rogó a la Virgen que le diera fuerza para no respirar. Oyó una voz: “¡Una cuchilla!”. ¡Momento final! ¡Ya lo iban a matar! Sintió la cuchilla cortar. ¿Qué? ¡Los cordones de sus botas! Se las quitaban. El sargento disparó varias veces. El guerrillero se desplomó, con las botas en la mano. Castro le voló los sesos.

Voces frenéticas. “¡Al hijueputa! ¡Frítalo! ¡Tira la granada! ¡Ya!”.

Comenzó un nuevo tiroteo.

Dos escuadras todavía quedaban fuera de la emboscada, dieciocho soldados bien armados. Cercaron al enemigo invisible, animándose a gritos —¡Viva Colombia! ¡Viva la patria!—, disparando a ciegas. Figuras oscuras zigzagueaban entre las matas. Un soldado se encontró de frente con un guerrillero. Le disparó a quemarropa. El pecho del hombre reventó en un chorro de sangre. El soldado no miró. Avanzó a la carrera. Disparó. Recargó. Disparó.

De repente no hubo un solo movimiento. Ya no corría nadie. Los soldados disparaban al aire. De los asaltantes sólo quedaban unos cadáveres.

Castro ordenó el cese al fuego. Emergieron de la maleza. El subteniente González estaba malherido. Lo de Higuera se curaría. Los soldados de primera fila, Navarro y Alarcón, estaban muertos. También el soldado Patarroyo. Castellanos, con las tripas afuera, lloraba como un niño: “¡No me dejen! ¡No me dejen!”. Luego: “¡Acábenme!”.

Observaban cuerpos diseminados por el suelo. ¡Los malparidos! Los soldados les daban puntapiés. Rodaban cadáveres. A uno le faltaba medio rostro. Otro se veía apenas un muchachón. Tendido boca abajo, el guerrillero muerto por Villalobos. Un soldado le pegó duro con la bota, volteándolo de medio lado. Gimió. Quedó inmóvil. El soldado lo miró, impresionado. ¿Volvería a moverse? Lo creía ya muerto.

El sargento se acercó al guerrillero tendido. Le miró la cara —la tez blanca, la barba rojiza, los ojos abiertos—. Se inclinó para tocarlo y sintió el frío de un cadáver. Vestía traje de campaña, botas, cinturón de cuero, brazalete de fondo rojo con las iniciales ELN. A su lado, en el suelo, un revólver Colt, calibre 38. La camisa manchada de sangre por detrás y por delante. Una bala le había atravesado el cuerpo.

El sargento lo abandonó para dar órdenes. Primero hacer camillas para el subteniente González y demás heridos. Luego más camillas para los muertos.

Alzó el transmisor. Quería establecer contacto con El Centenario. Sólo escuchó el estático. Después de varios intentos frustrados, pasó el aparato a otro, con instrucciones de seguir tratando de comunicarse.

Al regresar a donde el guerrillero barbudo, desabotonó uno de los bolsillos grandes de su camisa. Sacó una pipa y una bolsa de tabaco. Rebuscó en el otro bolsillo. En él encontró un fajito de papeles —algunos impresos, otros a máquina, una hoja a mano—. La mayoría en lenguas que Castro ignoraba. Pero la hoja a mano, escrita en español, era una carta de Minneapolis fechada el 27 de enero. Comenzaba “Mi amorcito” y terminaba “con miles de besos, tu Isabel”. Llevaba una posdata firmada por “tu hermano y mejor amigo, Femando”.

El sargento dobló los papeles con cuidado, se los metió al bolsillo y continuó organizando la retirada. Ya no se oían los lloros del soldado Castellanos. Acababa de morir.

Fuente:

Broderick, Walter J. Camilo, el cura guerrillero. Icono, Bogotá, 2013.

* * *

Camilo Torres en

compañía de sus padres