Boletín n.º 187

20 de abril de 2021

Ochenta años de

El maestro de escuela

* * *

La Corporación Otraparte conmemora el octogésimo aniversario de El maestro de escuela, libro publicado en abril de 1941, poco tiempo después de la instalación de Fernando González y su familia en su nueva casa campestre, La Huerta del Alemán, hoy Otraparte. Thornton Wilder, dramaturgo estadounidense a quien está dedicada la obra, manifestó haber sentido «como mil agujas de dolor y placer» al leerla, y agregó: «Es un libro cruel: crueldad y piedad alternativa y simultáneamente; crueldad hacia la humanidad; crueldad con el lector; crueldad del autor contra sí mismo —pero también una profunda piedad. Y ese casi mudo reír constante: la risa de Fernando González. Como la de ningún otro». Para celebrar el aniversario, compartimos algunos textos e imágenes y les invitamos a un encuentro virtual con la participación de los «lectores lejanos» Andrés Esteban Acosta, Edwin Carvajal Córdoba, Ernesto Ochoa Moreno, Félix Gallego Duque, Juan Felipe Varela, María Camila Molina Santamaría, Pedro Arturo Estrada y Paula Tatiana Mejía.

* * *

Ver grabación del evento:

YouTube.com/CasaMuseoOtraparte

* * *

* * *

En La Huerta del Alemán, Envigado, 12 de febrero de 1941, el escritor Fernando González se despide de la literatura con su libro titulado El maestro de escuela. El final del libro y del personaje es melancólico. Fernando González mata a Manjarrés, un maestro de escuela idealista. El escritor se mata a sí mismo como publicista. No quiere hacer más literatura. Se retira a su intimidad. Se convierte en «el profeta de lo que va sucediendo». Está desencantado de Colombia y de los colombianos. Ya no le interesa el futuro.

Helena Araújo de Albrecht

*

Fernando González, maestro aporreado, escribe en El remordimiento: «Mi madre me parió cabezón pero infiel. Infiel, insatisfecho siempre, semejante a un viajero que llega y que ya está de viaje, y cabezón, porque siempre, desde niño, estoy buscando la verdad». No lo quisieron en Colombia. Ni lo quieren. Pero, ¿vamos a caer ahora en el complejo de «grande hombre incomprendido»? ¿Ese que paralizó al maestro de escuela? El maestro Fernando González ya transitó tales abrojos: «Reniego así de mi obra y vida anteriores, o, dicho con palabras más suaves, me despido del maestro de escuela». Se despoja, y firma esas páginas como «ex-Fernando González». Los poetas y los maestros y los filósofos cargan con el estigma de sentirse incomprendidos.

Alberto Aguirre

*

En El maestro de escuela, Fernando González realiza la más desgarrada, incisiva, áspera y cortante de sus introducciones analíticas. ¡Qué interjección tan acerba, qué penetración interior tan amarga, qué buceos personales tan intrépidos, hondos y humanos! Fernando González viaja en esta órbita alrededor de sí mismo con la más despierta de las retinas psicológicas. Encontramos en ella vocablos fuertes, frases y expresiones idiomáticamente en cueros, despellejadas, en bruto. Pero es que el autor de El maestro de escuela nos entrega en este libro la más cruel y agresiva de sus descargas mentales. Imposible exigirle a Fernando González ciertos adobos retóricos y ciertos pulimentos literarios para protocolizar su verdad. En El maestro de escuela, algunos trozos humanos autobiográficos de su autor corren sin el bozal, ni el antifaz, ni la careta de los vocablos afeitados que suelen alfeñicar y falsificar obras intelectuales de esta índole.

Sin que afirmemos que El maestro de escuela constituya la producción madura y decisiva de Fernando González, tenemos el imperativo mental de aseverar que es una obrita superior, que no agacha, postra ni vulnera los altos títulos intelectuales del filósofo montañés. No falta quien disparate entre nosotros sobre el declive, la caída o el descenso espiritual de Fernando González. Tal vez no se le aplique a su obra una óptica demasiado aguda. Cualquier exabrupto, inurbanidad o desafuero idiomático aparece ante nuestros críticos jorobados e inválidos como una defunción vertical del autor del Viaje a pie. No entienden ni comprenden que el señor Fernando González, día tras día, va venciendo almanaques y ganando en canas, a la vez que aumentando la tupida vegetación de su escepticismo interior. Una palabra fea no es la síntesis de su pensamiento, ni de su filosofía. Es apenas la descarga, el explosivo, o más bien el desagüe verbal de sus duras potencias emotivas.

De todas maneras, El maestro de escuela de Fernando González es un gran libro antioqueño y una estupenda obra nacional. Ojalá Antioquia intelectual y literaria pudiera producir, aunque fuera cada diez años, volúmenes como estos. Restableceríamos nuestro crédito y nuestra reputación cultural en la república.

J.

(Medio y autor desconocidos, 1941. Archivo Alfonso González Ochoa. Cortesía de su nieta Luisa Fernanda Herrera González).

* * *

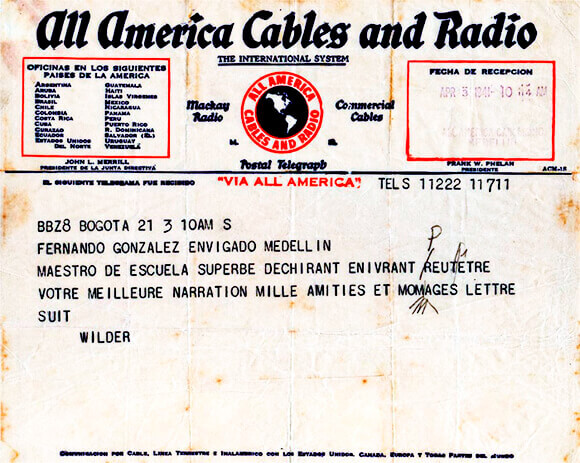

maestro de escuela magnífico desgarrador embriagador tal vez su mejor narración mil amistades y homenajes espere carta wilder.

* * *

El maestro de escuela

Por Santiago Aristizábal Montoya

Podría decirse que el libro que publica González en 1941 es un anti-Bildungsroman, ya que, si bien relata el proceso de formación de su protagonista (Manjarrés), lo hace para mostrar cómo se descompone su yo. Manjarrés no consigue nunca encajar en las dinámicas sociales que le permitirían vivir holgadamente y obtener el debido reconocimiento por la condición de «gran hombre» que él mismo se atribuye. Tal como ocurría en Mi Simón Bolívar, en esta novela se explora el impacto de una cultura premoderna, llena de fanatismos religiosos y políticos, en un hombre que se empeña en vivir en fidelidad a los dictámenes de su conciencia, «a la enemiga», sin mentir ni pretender agradar a los demás. Pero, a diferencia del caso de Lucas Ochoa, en Manjarrés el peso de la realidad termina imponiéndose y minando los principios identitarios del protagonista. El conflicto que examina aquí González presenta, como dos formas de vida mutuamente excluyentes, en un polo, el imperativo de ser honesto, crítico y expresar lo que se piensa o lo que cada uno es, a riesgo de quedar en el ostracismo; en el otro, la estratagema de elogiar a los poderosos y obrar como pide la «gente de bien», para gozar de prosperidad y reconocimiento social. El dilema recuerda la disyuntiva de Sócrates al enfrentar el juicio en el que se lo acusaba de corruptor de la juventud: o persistir en el ejercicio público de la filosofía y morir, o abandonar la reflexión que perturbaba a Atenas y vivir. Al final de la obra, González parece recomendar, con un melancólico sarcasmo, la segunda alternativa. «Así es como la vida va adobando el juicio de los jóvenes. ¡Putísima es la vida!».

La estrategia narrativa que usa González en esta obra es similar a la de Don Mirócletes y Mi Simón Bolívar. El narrador es un personaje que coincide nominalmente con el autor. Fernando González se presenta aquí como un atisbador de agonías y Manjarrés, maestro de escuela de quinta categoría, es un gran agonizante a quien conoce el narrador, su vecino, por casualidad. El libro está organizado en cinco partes: un prólogo; un apartado principal, titulado «El maestro de escuela», en 29 capítulos; un segundo apartado con apuntes de las libretas de Manjarrés; un epílogo y una sección final inconexa de la narración precedente, pero con clara ilación temática, titulada «El idiota».

El prólogo ofrece al público algunas claves de lectura: Manjarrés es —casi— Fernando González («Tengo la sensación nauseabunda de que el cadáver de Manjarrés era de los dos»). A esto se refiere, en primera instancia, con «descomposición del yo»: el autor-narrador se divide para dar origen a su personaje, que es y no es él mismo, lo cual le permite objetivar ciertos aspectos de su personalidad para examinarlos y analizar sus reacciones al entrar en contacto con el ambiente social. Se anuncia, además, que la obra trata «del fenómeno “grande hombre incomprendido”; de “la culpa”; de la psicología del matrimonio; del mecanismo de cierto género de muerte, la que padeció don Quijote; del entierro, del cementerio y de la caridad». La referencia al Quijote anticipa un juicio sobre la vida de Manjarrés y de González: acaso su manera de vivir buscándose a sí mismos, hurgando en la conciencia para hallar la verdad, sea una quimera que se desvanecerá cuando aceche la muerte, dejando al descubierto la penosa verdad: que eran los otros los que sabían cómo vivir, que los triunfadores fueron los que supieron granjearse el aprecio y la fortuna. Este es el Leitmotiv de la novela, y es lo que la inserta en la tradición de la novela de formación: se asistirá en ella a la vida de un héroe fracasado («detestable, pero digno de compasión») en pugna con su sociedad, que descubre tarde que habría sido mejor capitular.

La sociedad que se retrata en la obra es —como en Mi Simón Bolívar— la de una Colombia culturalmente conservadora, apegada a la religiosidad tradicional del catolicismo, pero políticamente dominada en ese momento por el partido liberal. «Le conocí cuando principiaba la “revolución liberal”. Le clasificaron entonces en “quinta categoría” del escalafón: el director de educación dijo: “¡Tírenle duro a ese godo!”». En efecto, después de 34 años de hegemonía conservadora (período en el que la Constitución de 1886 había echado raíces en la conciencia nacional), los liberales habían retomado el poder presidencial con Enrique Olaya Herrera en 1930, con lo que había iniciado la «segunda república liberal», que duraría 16 años, hasta el ascenso del líder conservador Mariano Ospina a la presidencia en 1946. De acuerdo con esto, el encuentro entre González y Manjarrés se situaría hacia 1930.

Los 29 capítulos de la primera parte exponen la vida de Manjarrés y narran sus encuentros con González. En pocos trazos y sin orden cronológico, se pergeña el proceso formativo del maestro de escuela: huérfano desde muy niño, fue educado por un tío suyo abogado, cursó sus estudios donde los jesuitas, luego aprendió la abogacía de forma práctica en el bufete de su tío, más tarde se dedicó a aprender métodos de autodominio creándose un alter ego imaginario, llamado Jacinto, a quien daba órdenes de realizar acciones temerarias, que condujeron finalmente a su expulsión del bufete, lo que dio lugar a su ingreso al magisterio; se casa con Josefa Zapata y se dedica a vilipendiarla, diciéndole: «[…] no soy nadie, porque tú, Josefa, me opinas. No he redactado mi teoría del conocimiento, por ti y por este país de batuecos». Pero a lo que más espacio dedica la obra es a relatar el derrumbamiento de su personalidad, «[…] la tragedia del proletario intelectual que va perdiendo la seguridad de su yo» y que termina «por aceptar que “él tenía la culpa”, último grado de la disolución». El decaimiento comienza cuando Josefa se enferma y Manjarrés empieza a subjetivar su propia culpa, a reconocer que él es el único responsable de su situación, por las actitudes y decisiones que ha tomado. Una entrada del 8 de febrero en su diario lo testimonia:

Noche terrible. Nadie viene a ver a Josefa. ¿Qué placer la he procurado? Gestar, parir, amamantar y ser insultada por mí. Así, tenía que morir. Todos mis actos han sido suicidas. ¿Iban a nombrarme, a mí, para director de instrucción? ¿A mí, que ni voto ni me reúno? ¿Por qué iban a venir a buscarme? Yo soy el que ha creado el mal a mi alrededor. Los que dirigen, esos son los que deben dirigir. Todo está bien; pero… ¿por qué sufren Josefa y los hijos? Yo he matado a Josefa.

González, como narrador-ensayista de la obra, sugiere que el «proletario intelectual» necesita crearse entidades externas para endilgarles la culpa y librarse así de su mala conciencia. Cuando asume su propia culpa, pierde la pugnacidad y muere. «¡Un hombre acabado! ¡Uno que había perdido la pugnacidad!». El sentimiento de grande hombre incomprendido, que había gobernado la vida de Manjarrés desde su juventud y que le servía para entender su lugar en el mundo (una posición «a la enemiga»), se revelaba ahora vano. Para González, esta ironía infligida contra sí mismo debía resultar dolorosa, pues en muchas ocasiones él se había identificado como un incomprendido y poco valorado, viendo a sus connacionales como los culpables por no ser capaces de entenderlo (recuérdese, por ejemplo, la dedicatoria de Pensamientos de un viejo «a una lectora lejana», porque: «a vosotros, amigos, mi sombra os oculta mis pensamientos»). Esta aceptación de la responsabilidad sobre el destino propio, resultado de las decisiones que cada cual tomó, es una forma terrible del desnudamiento, pues supone reconocer que la consecuencia de convertirse en una conciencia crítica frente a su medio social será el rechazo general. Esta es la agonía en la que don Quijote recupera la cordura. Ante este reconocimiento, queda la posibilidad de reafirmar los propios principios y cargar con la condena que acarrean, o la alternativa de abdicar y tratar de congraciarse con la sociedad, que es la vía que sigue Manjarrés. Lo trágico es que cualquiera de las dos opciones termina con la anulación del individuo, por marginación o por desvanecimiento de su identidad. González se resiste rabiosamente a que esta tenga que ser la consecuencia, y por un momento (así termina la obra) se figura que abandona la vida de buscador de la verdad, de creador de ultramundos, y se entrega al realismo de los hombres ricos de Medellín:

Este maestro que fui yo y que ya enterramos, no hizo sino dificultarme el camino. El que hoy habita en mi cuerpo es obediente como el agua, y así el cadáver que seré muy pronto irá en su automóvil de un solo pasajero, seguido de una lucida cola de senadores, directores, ministros e industriales.

Pero no lo afirma como quien ha descubierto que estaba en un error y se alegra de corregirlo, sino en medio de la amargura de ver pisoteadas sus más genuinas convicciones por una sociedad materialista y mentecata, incapaz de entender su alcance, pero a la cual no puede seguir resistiendo. Con rabia, asesta la puñalada en el corazón de Manjarrés. Muere el maestro de escuela, y firma el libro «Requiescat in pace. Ahora sí estoy muerto. Ex Fernando González». Este gesto, cargado de ira y frustración, es un acto artístico y profético a la vez, por el que el autor le enrostra a su sociedad la vileza, la vanidad y la miopía intelectual que la caracterizan, fingiendo rendirse ante ellas. El anti-Bildungsroman termina con la descomposición del héroe (y del autor figurado), aplastado por una sociedad indolente ante su desaparición. El gesto pedagógico de quien (se) escribe en esta obra es extremo: el maestro hace de su propia inmolación una lección desesperada… Una vez más, para una lectora lejana.

Fuente:

Aristizábal Montoya, Santiago. «El maestro de escuela». En: Fernando González, maestro de la juventud suramericana – La dimensión magisterial en la figura autoral de Fernando González Ochoa. Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de magíster en Estudios Humanísticos, Universidad Eafit, Escuela de Humanidades, Medellín, 2018.

* * *

* * *

Estuve en el Hoyo de los Animales Nocturnos, así: en 1941, porque no me apreciaban; porque no era para los otros el «grande hombre» que creía y quería ser, es decir, por haber vivido deleitadamente el complejo de grande hombre incomprendido, y detenídome en él con soberbia, enfrentando mi nada a la infinita intimidad, despreciando y renegando de las beatitudes que había tenido en mi camino… […] Escribí entonces El maestro de escuela, en que termino burlándome del espíritu y diciendo que «el rey es mi gallo», y que «enterré al maestro de escuela que hay en mí», y que «sería capaz de hacer lo que hacen todos, vender mi mentira», y firmé el libro «Ex-Lucas de Ochoa». ¡Y no impunemente se vive la soberbia de afirmar su vana persona y mucho menos se puede enfrentarla al Espíritu! Fueron años de hundimiento y perdición y de allí me sacaron Zaqueo y mi hijo, porque hace años que me di a llamarlos, a implorarles que vinieran en mi ayuda. ¿Zaqueo? Es porque este alto señor está muy cerca de mí; me parece verlo en mí, y cuando moría mi hijo, fue a quien llamé para que lo acompañara, y vino… […] Ya salí o voy saliendo del infierno…