Presentación

Zürich es

una letra álef

—Julio 5 de 2012—

* * *

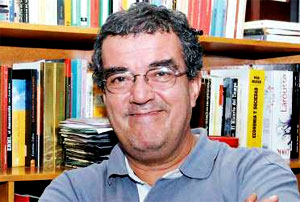

José Guillermo Ánjel R. (Memo Ánjel, Medellín, 1954) es Comunicador Social Periodista y Ph.D. en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde ha sido docente en la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, la Escuela de Ciencias Humanas y la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, de la cual también fue su director. Se ha desempeñado así mismo como columnista del periódico El Colombiano y director del programa radial “La otra historia”, y es autor además del cómic “Adolfo, el pájaro poeta”. Sus libros han sido publicados en Alemania y en Suiza, traducidos al alemán, y entre sus textos en español se encuentran “Mesa de judíos”, “Todas las características de la tortuga”, “Inventario de mujer de Buenos Aires” y “Zürich es una letra álef” (novelas); “Historias del barrio Prado” (crónicas); “De lo político en Spinoza” y “De las razones del guerrero ilustrado” (ensayos); “Comunicación, espacios y ciudad” (crónicas urbanas); “De dictadores, ángeles peatones y pecados renovados” (ensayo sobre América Latina); “1492, historia de una herejía” (historia fabulada); “De la farmacopea del Descubrimiento” (historia); y “Café del Sur”, “Con otro son” y “Domingo, historias para antes del fin del mundo” (relatos). En julio de 2002 representó a Colombia en el Festival de Literatura de Verano en Berlín, Alemania.

Presentación del autor

por Emperatriz Muñoz

Memoanjel.blogspot.com

* * *

Un Canetti que se metamorfosea, un hombre con un contrabajo, Zürich plagada de gatos que pueden ser Canetti y parecida a su vez a una mujer gorda embutida en un traje estrecho, el café que no existe. Un turco con aspecto de billarista que lee a Kant por la vía negativa, buscar a Canetti muerto para conversar con él, que sea Zürich Canetti o un gato Canetti que es un Zürich, basta nombrar, que es recordarse, para que existan estas cosas que son el mundo como declarado en un auto de fe. Por eso es Zürich una letra álef.

Los Editores

* * *

José Guillermo Ánjel R.

(Memo Ánjel)

* * *

Zürich es una letra álef

Capítulo “Trenes”

“Los buenos viajeros son despiadados”.

Elías Canetti

Las voces de Marrakesh“Quien se queda sufre todavía más que quien se marcha.

Por culpa de los lugares conocidos”.Philip Roth

La contravida

Como era domingo y en los días festivos el mundo se desordena, el ICE (1) directo Stuttgart-Zürich sólo llegó hasta Singen. En esa pequeña ciudad tuvimos que cambiar de tren. Pero aclaro que ese domingo, a pesar de lo que decía el tiquete, el viaje de Stuttgart hasta Singen no se hizo en el ICE sino en un tren de cercanías de color rojo e interior amarillo. Podría hablar de engaño, pero no lo hubo. En la estación de Stuttgart se anunció a los viajeros que había cambio de tren y ese tren que tomábamos ahí, en una aburrida estación de domingo, sólo iba hasta Singen y allí habría que hacer un trasbordo. Esther, que había ido conmigo a la estación, se enfadó. Yo hice poco caso del asunto: era domingo en la tarde, hacía calor y no tenía clara mi llegada a Zürich. Así que un cambio de trenes no era mayor que la incertidumbre que me esperaba a medida que fuera llegando a Suiza. Y hablo de incertidumbre porque iba a encontrarme con Elías Canetti muerto, al que tenía muchas preguntas que hacerle. Esto de la cita con Canetti muerto nunca lo supo Esther. Me habría impedido tomar el tren.

Esther era una mujer imaginativa y alegre que había crecido en un campo de refugiados en las afueras de Munich y su recuerdo más fuerte en esos días flotaba entre palabras en yidish y la imagen de su madre golpeando la cabeza de una carpa que nadaba en el interior de un balde. La golpeaba con un palo y el pez daba coletazos contra las paredes del recipiente, haciendo que el agua saltara y le diera contra la cara. La carpa era para la cena del shabat. Sábado de infancia y carpa estaban muy unidos en la memoria de Esther, pero no como algo terrible sino como una escena de cocina interpretada por una mujer joven y una niña en tiempos confusos. Tenía también otros recuerdos que la situaban en Frankfurt, en el camino que hacía desde su casa hasta el bar donde atendía su padre. En la calle donde estaba el bar abundaban las putas y los hombres sin trabajo que no paraban de fumar y de hablar sobre esperanzas rotas, visas negadas y muertes de vecinos, algunos ya locos, que es peor que podridos.

Esther hablaba poco de esto porque la asustaba saber de cosas así. En casa también se asustaban con ciertos recuerdos de gente que permanecía quieta en algún lugar en el mundo, anclados como momias en exhibición y pendientes de un milagro o que los borraran del sitio que ocupaban. Se hablaba de un primo lejano que llegó hasta Rusia simplemente porque alguien lo subió a un tren y él se dejó llevar como si fuera un paquete. De ahí lo devolvieron y vagó por Europa. Nunca supimos qué hizo. Solo al final de la guerra apareció y lo hicieron parte de una lista que iba a Palestina. Pero no fue a la tierra de Israel, algunos lo vieron en París, otros en Buenos Aires, unos en New York. Pero nada en concreto. Ese primo se disolvió en la historia familiar. Lo llamaban el del gabán con una mancha roja en la espalda. También lo nombraban el sin hijos, pero en un tono que más parecía que nombraran alguna peste de puerto.

Cuando el tren se puso en marcha en Stuttgart, Esther quedó en la estación. Antes de partir le había dicho que se fuera a casa, que yo esperaría mientras fumaba un cigarrillo. Pero ella no quiso irse. Argumentó que mi alemán no era lo bastante bueno para entender lo que decían por los altoparlantes. Y era cierto: lo que salía por los altoparlantes me sonaba como el ruido producido por el encendido de un motor mediano. Como he dicho, hacía calor y, cuando me siento caliente, las palabras me llegan de manera extraña y me pegan como si estuviera en un ring peleando contra un boxeador que hace conmigo lo que quiere. El calor me afecta y me pone de un humor malo. Pero no hubo más anuncios y el tren, con un retardo de 15 minutos, se puso en marcha lentamente, sin vapores ni pitidos ni gente dándose abrazos. Dejé Stuttgart con la imagen de Esther en el muelle, cargando a la espalda su pequeño morral. A pesar de que ella era un poco mayor que yo, parecía una muchacha.

En el trayecto hasta Singen pensé en Canetti muerto, en si hablaría con él en inglés o en ladino. Tenía la esperanza de que fuera en esta última lengua, que si bien está casi desaparecida es la que nos identifica a los judíos sefardíes (soy yudio de la yuderia, etc.). Mi abuela paterna la hablaba bien y siempre me gustaron sus historias de Estambul y de Salónica, en las que abundaban patos y topos, aguas rojas y mujeres que comían y engordaban hasta inflarse y salir volando por las ventanas. Y aunque no podría asegurar que estas historias fueran ciertas (a veces se contradecían), me alegraba oírlas: entraba en ellas y todo me parecía conocido, el puente Galata, el malecón, los vapores que cruzaban el horizonte. El ladino tiene magia: permite viajar por tiempos y paisajes diversos y escucharlo es como asistir a una película con escenas múltiples que van de un siglo a otro, que cambian de mares y de países, de gente y animales. Es una lengua íntima que permite pasar de una realidad a otra como en una ensoñación. Cuando en casa estaba mal (las discusiones con mi mujer, el calor, la sensación de encierro, el deseo de saltar para darme contra el techo), escribía algo en ladino y lograba huir por la ventana hacia otras partes, como las mujeres gordas de mi abuela. Al Bósforo, por ejemplo, donde veía barcos de todos los calados que no paraban de pasar. Ver barcos me tranquiliza, no importa que vayan por el mar o por el río. Y el ladino me traía barcos (mi madre los amaba) y yo me iba en alguno de ellos con destino a Chipre o Alejandría o donde fuera, lejos, a esa tierra desconocida donde espero morir y sobre la cual una pareja se amará sin saber que yo estoy abajo, en meras cenizas y esperando el día de la resurrección, que será un milagro porque de mí, de correr con suerte, solo habrán caquitas de cucaracha (esos animales nos reemplazarán, decía el tío José) o alguna piedra con manchas de humedad. Amarse sobre los cadáveres que contiene la tierra ha sido una tradición. Y si bien nadie lo percibe, los muertos están debajo de los amantes. Y como no sé si esos muertos sienten o no, sería tonto hablar de sacrilegio. Claro que se podría colocar un aviso, en Grunewald, por ejemplo: prohibido hacer el amor en este lugar. Hay demasiados muertos bajo el césped. Algún paseante diría, ese aviso lo han puesto los comunistas.

El ladino, le había dicho a Esther, es una lengua de la memoria, del ir y el venir, del aparecer y desaparecer, algo que tenía las características de la berenjena, que se transforma en platos y conservas diversas pero siempre es lo mismo: el sabor de la berenjena se apodera de todo lo demás. Esther entendía algo de ladino pero no se atrevía a hablarlo ni escribirlo, se refugiaba mejor en el yidish, en alguna frase en hebreo de sinagoga o en sus trabajos de gramática española. Esther era mucha historia congestionada en un solo cuerpo. Iba a todas partes, participaba de eventos, aprendía a bailar hoiras (2), cuidaba del cáncer de su marido y, cuando estaba en casa, tejía medias y bufandas. Saberla en el muelle de la estación de Stuttgart o ya en el metro o por ahí mirando vitrinas, pensé en esto mientras el tren tomaba los rieles que iban a Zürich, me llevó a pensar en los cuadros de Chagall en los que se veían violinistas de colores. Y me reafirmé en el asunto de la soledad entre miles de personas, ese desamparo de un momento que convierte al mundo en un inmenso paisaje amarillo limpio de cualquier cosa con vida. Y en medio de eso, un yo buscando algo qué hacer, con quien juntarse o cualquier cosa que ver.

“Alguien que está solo entre la multitud, sin un tú acogedor, es como si vagara por una fábrica de maniquíes clausurada”, había dicho el tío Abraham una tarde en que íbamos por el centro de Medellín, que es una mezcla del Caribe y de un New York a la española. Hacía calor y la gente se multiplicaba saliendo de los almacenes y los edificios, caminando por entre los colores de las frutas de los tenderetes y los buses que se amontonaban en los paraderos como gusanos gordos. Yo le respondí: “Perdemos la cara por nada”. Me miró de reojo, sonriendo. Esa tarde acompañaba al tío Abraham donde un hombre apellidado Rosenthal, que tenía un almacén de muebles que más parecía una enorme carpintería propicia para la construcción de barcos. Allí olía a maderas y pegantes, a telas pesadas y vinagre. De Rosenthal, judío polaco, se decía que era cabalista luriano (3), que tenía mucho dinero y unas hemorroides descomunales, nacidas del azar, eso decía. El hombre era flaco, serio y siempre estaba sentado en un taburete de madera dura, propio para evitarle dolores en el culo (que debía ser como un infierno). Y que su comida era un pequeño pan con un huevo duro y una taza de té negro. El tío Abraham negociaba con él clavos y estoperoles. Este negocio siempre me pareció extraño porque nunca dio resultados visibles. Pero eso los unía, así como nosotros nos uníamos con la ciudad a través de absurdos: ir donde Rosenthal, por ejemplo, bajo unos soles intensos, cuando las cosas se dilataban de manera descomunal y cualquier pensamiento se convertía en una idea mínima, como la llama de una vela que se extingue. “Con este calor y tanto ruido y gente, estamos en El Cairo, aprovecha”, decía el tío Abraham.

En Singen hicimos el trasbordo un grupo de personas aburridas, como somos las personas solas de domingo en la tarde. Pero no fue de inmediato sino que tuvimos que esperar unos minutos en el muelle, tiempo que cada uno usó para pararse muy derecho, como si fuéramos soldaditos de plomo o muñecas de tienda, de esas que tienen un moño en la cabeza. Yo aproveché para fumar otro cigarrillo y mirar más allá de la estación: vi un almacén de cadena, unas muchachas que parecían no tener boca, un negro que pasó en bicicleta. No me apeteció estar en Singen y fue una suerte estar ahí esperando un tren para irme. El calor y saberme lejos de Stuttgart, en la frontera con Suiza, me hizo sentir un hombre gordo al que el peso le aumenta solo por estar mirando, como si el paisaje le llegara por kilos. ¿Pasaron por Singen los judíos perseguidos en la Alemania nazi? ¿Cómo se sintieron esos judíos de abrigo oscuro, sombrero negro y gafas redondas? ¿Cómo los miraron los habitantes de Singen? ¿Con miedo, con burla, como viajeros que tendrían que devolverse o por los que darían algo si los denunciaban? Yo mismo me sentí en Singen con temor de no poder entrar en Suiza. Hasta ese momento no habían aparecido los policías de frontera. Las fronteras son una estupidez y una creación del miedo. Y no sé, miedo definido a qué. Un pasaporte con permiso de entrada no dice qué tan perverso es uno ni qué seguridad puede aportar al estar del otro lado. En la foto del pasaporte los terroristas, los contrabandistas, los asesinos, tienen cara de no hacer nada. Además, los que van sentados, en este caso en un tren, tienen más tiempo de pensar un crimen que los que van a pie o en bicicleta. El contacto con el paisaje tranquiliza, en tanto que el ruido permanente de unas ruedas de hierro sobre los rieles, enerva.

Mi tío Abraham hablaba de los policías de frontera con espanto. Había vivido la guerra, pero nunca contó qué hizo en ella. Ninguno de los que habían estado allí contaba nada. Y no lo hacían para esconder algo sino porque los recuerdos se les mezclaban con la imaginación, así que no lograban saber si habían asistido a una realidad, a lo que decían los libros o a un sueño con fiebres. ¿Cómo saber si lo que pasó fue así de cierto? ¿Había más, había menos? El pasado no es una certidumbre sino una construcción, un posible ordenamiento de hechos, una valoración, un libro que nunca se lee siguiendo las páginas numeradas sino abriendo en cualquiera de ellas, en esa que aparece de repente aquello que nos gusta o nos aterra. La memoria tiene muchos brazos (como un enorme delta) y traiciona fácil. Y de ahí se depende, como la naranja que se da a la mano de quien la toma de la rama del árbol o a esa misma mano cubriéndose de los picotazos de los pájaros. El pasado, cuando hablaba de policías de frontera, asustaba al tío Abraham y lo ponía de un humor cosaco, que es como el de un perro al que le han quemado el hocico.

En Singen pensé en el tío Abraham y en los cuadernos en los que anotaba, en distintos idiomas, cada mañana un café. Esta frase la tenía escrita en todas las lenguas a las que tenía acceso, ya porque alguien se la hubiera dicho, ya porque la sabía o la había sacado de algún diccionario. Y la copiaba incesantemente cuando estaba nervioso. De esta manera se creaba un pequeño futuro permanente y es posible que se tranquilizara. De este tío heredé yo muchos de mis estados alterados. Antes de que llegara el nuevo tren a Singen, yo repetía: cada mañana un café, jeden Morgen einen Kaffee, chaque matin un café…

En mi familia somos de temperamento nervioso y tenemos ciertos rasgos de paranoia que no sé exactamente de dónde provienen. Posiblemente de hablar y leer todo el tiempo sobre persecuciones, saqueos, hogueras, trenes repletos hacia campos de muerte, nuevos ghettos, el olvido de eso que no es posible de olvidar. Entre los judíos, el miedo hace parte de la identidad. No en vano Freud se analizaba con sus colegas. Esto de Freud contando sus miedos lo interpretaba el tío Abraham recostado sobre el sofá de su casa (haciendo quizá una parodia de Freud psicoanalizándose), al lado de su mujer, poniendo cara de comedia y de tragedia griega, como dijo mi hermana Victoria, a quien las tragedias griegas le producían insomnio: tantos dioses y héroes en lucha, tantos deseos truncos, tantas brujas y hombres de un solo ojo, no la dejaban dormir bien. Y a todo esto, la interpretación que daba el tío era simple: Freud era judío como nosotros. Y tenía miedo de que lo fueran a quemar, miedo a tener que abandonar todo, miedo a que fueran a convertirlo en jabón, miedo a lo rápido que llegaba el día de Yom Kipur (4), cuando nos anotan en el libro de la vida o de la muerte; miedo a no haber salido realmente de Egipto y seguir en la oscuridad y el vacío.

Repitiendo cada mañana un café, ze boker kafe ejad…, atravesé la frontera suiza. Y en ese estado de alucine no vi la belleza de las cataratas del Rin, a las que les cantó Einrich Heine hablando de ellas como de un enorme tesoro. Heine se había convertido al cristianismo y no sé cuánto miedo perdió o ganó. O sea que las palabras de su poema entraban en duda. Cuando alguien se convierte a otra religión reniega de lo que ha sido y usa palabras que cubren otras. Así que, con perdón de Heine, lo del tesoro de las cataratas del Rin debe ser otra cosa. Esto lo pensé más tarde pero no le di ninguna importancia. ¿Se le puede dar importancia a una mirada rápida sobre algo, repitiendo jeden Morgen einen Kaffee?

Después de cruzar la frontera, el tren se detuvo en Schaffhausen. Allí bajamos para hacer trasbordo a otro tren, este sí con destino a Zürich. Esperé en el muelle con la mochila a mis pies. Una mujer flaca que también venía de Stuttgart o de más al norte (lo que me dijo no lo entendí), me invitó a comer de un paquete de papitas fritas. Le agradecí, pero no tomé ninguna. “Paciencia”, me dijo, “algún día llegaremos”. Quise preguntarle sobre su estación final, pero no lo hice porque de repente toda su actividad se redujo a comer esas papitas fritas de manera compulsiva (haciendo un gran ruido) y a mirar los rieles de la carrilera como si en lugar de ojos tuviera una cámara de televisión en la cara. Ver a la mujer me llevó a pensar en los rumanos, que son gente triste y matadora de judíos, que alucina fácil (es posible que por vivir entre Oriente y Occidente piensen todo el tiempo lo peor y lo manifiesten en masa enfebrecida. En soledad, solo algunos iniciados lo logran: Cioran, C. Virgil Gheorghiu, terribles en las palabras que escriben). Luego todo quedó quieto. Entonces salí afuera de la estación para enterarme dónde estaba. Pero fueron solo un par de minutos: escuché que llegaba el tren y se detenía al lado del aviso que decía Zürich. Subí, tratando de ubicar a la mujer de las papitas fritas. No la vi. ¿Se derritió en el muelle delante de mucha gente indiferente? ¿Aprendió a volar y se fue antes de que el tren llegara? ¿Conoció a alguien y se fue con él a la cama? Durante ese último tramo del viaje vi conversar a tres que no pararon de hacer gestos, como si trabajaran en el cine impresionista. Estaban frente a mí y a cada tanto me miraban de reojo. Yo les sonreía estúpidamente. Edward Hopper habría sacado partido de esta escena de viajeros de domingo. Yo, una mujer ida, unos mimos, etc.

Los trenes siempre van de un destino a otro. Su estructura funciona con A destino a B. O con A+B+C o hasta F, sin contar C ni D ni E, ya que a veces pasan sin detenerse por estaciones que pertenecen a pueblos sin importancia o que ya están vacíos y mohosos, con uno que otro vagabundo que se droga o está borracho. Los pueblos solitarios abundan en todas partes del mundo. Pudo haber sucedido en ellos una peste o una matanza o todos se pusieron de acuerdo en irse, muchas veces sin cerrar las puertas de las casas, lo que permitió la entrada de alimañas, lluvia y viento, que al final lo comieron o pudrieron todo. O ni eso, porque los saqueadores se encontraron con el vacío, como los vándalos cuando se hundieron en el mar siguiendo la imagen de una ciudad flotante. En estas estaciones no para el tren. Al contrario, por allí se acelera la máquina y los pasajeros apenas si vemos estructuras en movimiento, apariencias, lo que cada uno quiera ver. Pasar por esas estaciones me contrae las entrañas y me siento triste. Cuando era niño y mis padres me llevaban de vacaciones al mar, tomábamos un tren que se llamaba El expreso del sol y ese tren pasaba por estaciones alegres y coloridas, con mucho ruido y olores a plátano y pescado frito, a fruta fresca abierta y a perfumes fuertes. En esas estaciones comprábamos pan dulce y mangos, confites caseros y racimos de mamoncillos gordos. Pero no todas eran así. Hubo también estaciones vacías, con avisos a medio pintar en las paredes, manchadas y con hierros torcidos, que olían mal y mi madre nos impedía mirar para que ningún diablo nos tocara. En esas estaciones (pocas pero evidentes) habían matado gente. Y eso me dolió y asustó desde la primera vez que vi una estación vacía.

Después de cuatro horas y tres trenes, llegué a Zürich. No recordaba bien la ciudad y menos cayendo la tarde. Dos años antes había venido por un par de días y me hospedaron en el hotel Kindel, en la parte vieja, situado en una calle muy empinada. Desde allí podía ir a una terraza donde la gente comía y bebía. También se podía llegar fácil a la estación de trenes, a esa a la que finalmente había llegado en un viaje A+B+C, que no era lo que había comprado cuando pagué el tiquete. Claro que, señores de la Deutsche Bahn, reconozco que era domingo y hacía calor. Y que el mundo cada día es diferente. “Nada es lo que pasó, todo es lo que pasará”, decía mi padre, que prefería los barcos de vapor a los trenes. Supongo que descansa en paz siguiendo el curso de alguno de los ríos del Gan-edén, quizá del Parás, que se dirige hacia el sur. O que viene del sur. Shmuel Farine, maestro de Tanaj (5), nunca nos explicó esto. Le hacíamos la pregunta y él quedaba en el aire. Y volaba.

Notas:

| (1) | Tren intercity. |

| (2) | Hoiras: danzas tradicionales israelíes. |

| (3) | Isaac ben Solomon Luria, cabalista sefardí del siglo XVI. |

| (4) | Yom Kipur, día del perdón. |

| (5) | Tanaj, sigla de Torá (instrucciones), Neviim (profetas), Ketuvim (escritos). En la Biblia cristiana sería el Antiguo Testamento. |

Fuente:

Ánjel R., José Guillermo. Zürich es una letra álef. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2012. Texto tomado de la revista virtual Cronopio.