Presentación

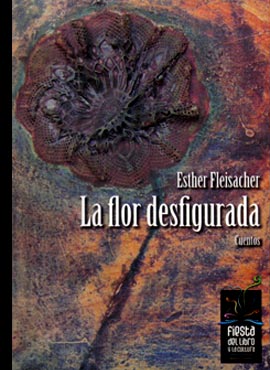

La flor desfigurada

—Noviembre 1 de 2007—

* * *

Esther Fleisacher (Palmira, Valle, 1959). Escritora, editora y psicoanalista. Cuentos y poemas suyos han aparecido en diferentes periódicos, revistas, sitios virtuales y antologías. Desde 1965 reside en la ciudad de Medellín. En su obra se destacan “Las tres pasas (y otras historias)” (Universidad de Antioquia, 1999), “Cable a tierra” (2000), libro de poemas inédito, ganador de la Beca de Creación del Fondo Mixto para la promoción de la Cultura de Medellín, y “La flor desfigurada” (Hombre Nuevo Editores, 2007), ganador de la VII Convocatoria Becas de Creación 2006. Presentación de la autora por Víctor Gaviria y Elkin Restrepo.

* * *

Esther Fleisacher es un nombre para una escritora y ya encontró su destino: Esther Fleisacher, una escritora que vive su destino en la prosa, que encarna en sus cuentos.

Cuando los leo, especialmente los de su sangre judía, me sorprende su origen: parecen venir de la tristeza de un pueblo disperso por el mundo, mantenido en la especie por una memoria que discurre en sus venas y se transmite de generación en generación sin desgastarse, sin atenuarse, sin dar lugar al reposo.

El estilo de esta escritora tiene su peculiaridad: es una piel fina, suave y delicada que permite, al tacto del espíritu, percibir un mundo de intimidad que es una vida compuesta de honradez, gravedad y extrañamiento.

En los cuentos de Fleisacher viven muchos hermosos silencios.

Eduardo Peláez Vallejo

* * *

* * *

Las cartas y el tabaco

Por Esther Fleisacher

La Tita, o sea la abuela, lo anunciaba desde la mañana:

—Hoy voy para la plaza del mercado. ¿Alguien tiene un encargo?

La tía Perla pedía el eneldo para el encurtido y las brevas para el dulce del abuelo, mi madre las fresas para adornar el postre del domingo y mi padre manzanilla (sólo le gustaban las aromáticas con las hierbas humeantes).

Yo me pedía ir con ella. Ninguna golosina le ganaba a la gelatina de pata ni a las panelitas en el puesto de doña Inés. Mi hermana, que ya estudiaba y tenía que hacer las tareas, se lo perdía. Salíamos después de las tres y regresábamos antes de las seis de la tarde. Nadie se explicaba cómo podíamos pasar todo ese tiempo viendo frutas y verduras, cómo hacía la Tita para entretenerme tanto rato a mí, tan mimada y llevada de mi parecer. Ellos ignoraban que en esas tardes el rostro severo de la abuela se cubría de una mezcla de dulzura y tristeza. Yo sentía que me hacía crecer el corazón.

La lista de encargos se la entregábamos al Mono, que ya sabía cómo eran las compras para nuestra casa, y nos íbamos a la parte de atrás, donde doña Bertilda, que nos estaba esperando. Tenía tapada la mitad del puesto con una cortina morada, y allí nos metíamos. Entonces aparecían el mazo de cartas y el tabaco. Me hacía la desentendida, mientras me atiborraba con los dulces que la abuela pensaba que me tendrían entretenida: bombones de coco y panela, manjar blanco y galletas de mermelada de uchuva. La Tita, entre ruego y orden, me pedía que me quedara quieta, que a la salida tomábamos Milo frío o avena. Creía que yo tan pequeña no entendía nada.

Doña Bertilda con voz cantarina recitaba a medida que barajaba y sacaba las cartas, y yo me embobaba oyéndola y siguiendo el movimiento de las manos. Y no sabía si la voz salía del ritmo de las manos o las manos se movían con la cadencia de las palabras.

La abuela lloraba y le pedía que le dijera más. Al menos quería saber dónde estaban enterrados. Entonces, la adivina encendía el tabaco y se lo pasaba con un gesto severo, y la Tita, fumadora empedernida que siempre olía a cigarrillo y mantenía los dedos carrasposos, obedecía y cogía el tabaco, que la hacía toser.

Y esta vez tampoco, el tabaco no quería hablar. La adivina le pedía que no insistiera, que ese era un asunto imposible de indagar, que lo único que podía confirmar es que habían muerto. Ni las cartas ni el tabaco podían responderle esa pregunta, que no botara el dinero. La abuela escuchaba en silencio y a los quince días de nuevo estábamos allí. A pesar del gesto de impaciencia, doña Bertilda abría la cortina con sus manos de uñas pintadas de negro, anillos hasta en el dedo gordo y pulseras de cuentas verdes.

Aunque la abuela nunca me pidió que guardara silencio, yo lo asumí como un pacto. Era nuestro secreto, sólo yo estaba enterada de que la Tita no lo sabía todo y por eso íbamos allí.

Doña Bertilda ya se lo había dicho en otras ocasiones, pero esta vez fue más enfática: que no era bueno insistir tanto, que las cartas y el tabaco no llegaban hasta allá, que iban a atraer la mala suerte, que por favor se resignara. La abuela salió más pensativa que siempre, su silencio me hacía sentir abandonada. Se me ocurrió que las cosas estaban al revés.

—Abuela, lo que pasa es que doña Bertilda es adivina y ellas saben lo que va a pasar, el futuro, y lo que tú quieres saber pasó hace mucho tiempo.

La abuela me miró con asombro. Pensaba que con siete años era imposible entender esas cosas. Sentí sus dedos gruesos en mi pelo.

—Tendré que morir sin saber dónde quedaron enterrados mis padres —y bajó al pavimento la mirada humedecida.

Después de un incómodo silencio, empezó a hablar, más para ella misma que para mí.

—Tal vez tenía que haber insistido más, no supe cómo convencerlos para que se vinieran con nosotros. La verdad, no era fácil, no sabíamos qué nos esperaba. Aunque América era el lugar de las oportunidades, todo era incertidumbre. Atravesar el océano con ellos tan mayores y la idea de un idioma nuevo, nos atemorizaba a todos.

Los rasgos de la abuela se cubrieron de nostalgia y la mirada se le perdió en la memoria. Yo le apretaba la mano para recordarle que seguía a su lado.

—Cuando por fin viajamos, después de meses de darle vueltas y vueltas al asunto, ellos se quedaron en Rumania. Decían que tan viejos sólo podían esperar la muerte allí, en Jotín, donde habían vivido toda la vida. En el cementerio del pueblo estaban los abuelos, los padres y los tíos, que serían los mejores vecinos para cuando llegara la hora. Con ellos no se sentirían tan solos.

A la Tita se le salió un suspiro largo.

—Pero Hitler revolcó Europa, con seguridad los sacaron de la casa, como a todos los judíos, y se los llevaron en el tren como ganado, así como muestran en las películas. Tengo el convencimiento de que no llegaron al campo de exterminio, que murieron antes. Pero la imaginación se cierra allí. No tengo en la mente indicio de cómo murieron, ni dónde están sepultados… Eso me ha atormentado toda la vida. —La abuela, por fin, me miró a los ojos—. Tal vez tienes razón, he sido una necia todos estos años pidiéndole a Bertilda que adivine el pasado.

Nuestras visitas a la plaza comenzaron a espaciarse; cada tanto la abuela insistía con las cartas y el tabaco. Cuando nos encaminábamos allá, se explicaba conmigo un poco apenada:

—Mientras esté viva tengo que intentarlo de alguna manera y no se me ocurre ninguna otra.

Fuente:

Fleisacher, Esther. La flor desfigurada. Hombre Nuevo Editores, Medellín, primera edición, agosto de 2007, p.p. 13 – 16.